深浅模式

异常

程序运行过程中总会遇到各种"意外情况",这些情况如果不妥善处理,轻则程序崩溃,重则让维护成本成倍增长。

Java 的异常处理机制就是专门用来应对这些"意外"的,是构建稳定系统的关键保障。

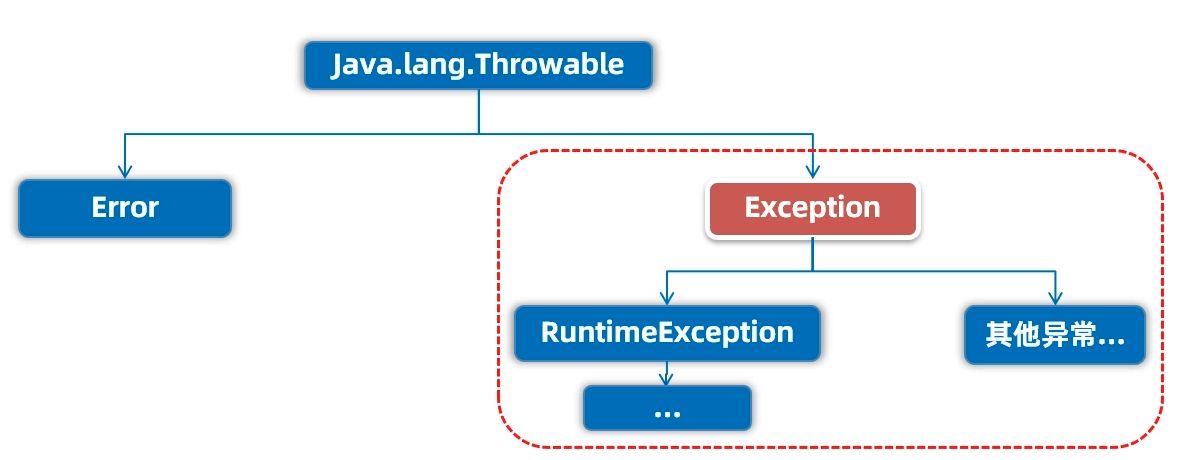

异常体系结构

Java 的异常体系以Throwable为根,分为两大类:Error和Exception。

Error:表示严重的系统级错误,通常无法在程序中处理,因此作为开发人员不用管它

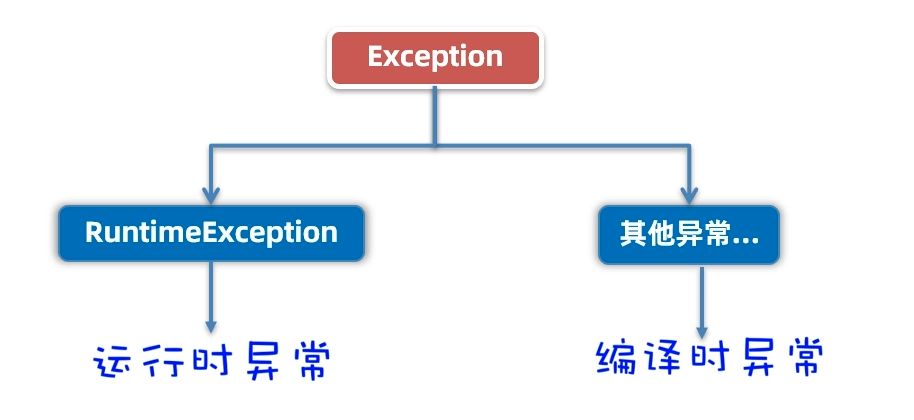

Exception:表示程序级异常,可以在程序中捕获和处理,是重点关注的对象

- 运行时异常(RuntimeException):编译器不强制处理,常见于编程逻辑错误

java

// 常见运行时异常

NullPointerException // 空指针异常

ArrayIndexOutOfBoundsException // 数组索引越界异常

ClassCastException // 类型转换异常

ArithmeticException // 算术异常(如除以零)- 编译时异常(CheckedException):编译器要求必须处理或声明抛出,也称为受检异常

java

// 常见受检异常

IOException // 输入输出异常

SQLException // 数据库操作异常

ClassNotFoundException // 类未找到异常异常不仅是定位 Bug 的关键线索,更是方法内部与调用者之间传递错误状态的重要机制。

异常的作用

定位 Bug 的关键依据

异常信息通常包含详细的错误类型、堆栈跟踪和出错位置。例如:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3

at com.itheima.d3_exception.ExceptionTest1.main(ExceptionTest1.java:9)通过异常信息,开发者可以迅速定位问题根源,提升调试效率。

作为方法的特殊返回值

在早期开发中,常用特殊返回值(如 -1)表示方法执行失败:

java

public static int divide(int a, int b) {

if (b == 0) {

System.out.println("参数有问题~~");

// 用特殊值表示出错

return -1;

}

int c = a / b;

return c;

}但这种方式存在歧义:如果正常操作本身就可能返回 -1,调用者难以区分是正常结果还是异常。

更优雅的做法是直接抛出异常,让调用者明确感知到错误:

java

public static int divide(int a, int b) {

if (b == 0) {

System.out.println("参数有问题~~~");

// 抛出异常,通知上层调用者

throw new RuntimeException("/ by zero!");

}

int c = a / b;

return c;

}这样,异常成为方法中的“特殊返回值”,调用者必须显式处理,避免错误被忽略。

异常捕获

Java 提供了完善的异常捕获与处理机制,帮助开发者在程序运行过程中优雅地应对各种意外情况,提升系统的健壮性和可维护性。

基本的捕获方式

Java 使用 try-catch-finally 语法结构来捕获和处理异常:

java

try {

// 可能抛出异常的代码

} catch (具体异常类型1 e) {

// 针对具体异常的处理逻辑

} catch (具体异常类型2 e) {

// 针对另一种异常的处理逻辑

} finally {

// 无论是否发生异常,都会执行的收尾操作(如关闭资源)

}- try 块:放置可能抛出异常的代码。

- catch 块:捕获并处理异常。建议优先捕获具体异常类型,最后再捕获通用的

Exception。 - finally 块:用于资源释放,无论是否发生异常都会执行(包括

return等操作)。

可以使用

Ctrl + Alt + T或 万能的Alt + Enter快捷键,快速生成 try-catch 代码结构

番外-拓展的捕获方式

随着 Java 版本的演进,异常处理机制也得到了进一步优化。下面介绍的几种更为简洁和高效的异常处理方式,需要在 Java 7 及以上版本中使用。

多异常合并捕获

当多个异常的处理逻辑一致时,可以使用“多异常捕获”语法,提升代码简洁性:

java

try {

// 可能抛出多种异常的代码

} catch (FileNotFoundException | EOFException e) {

System.out.println("文件操作失败: " + e.getMessage());

}try-with-resources 自动资源管理

对于需要显式关闭的资源(如文件、数据库连接等),推荐使用 try-with-resources 语法,避免资源泄漏:

java

try (

FileInputStream file = new FileInputStream("data.txt");

BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(file))

) {

String line = reader.readLine();

// ... 处理数据

} catch (IOException e) {

System.out.println("文件读取失败: " + e.getMessage());

}

// 资源会自动关闭,无需手动调用 close()- 只要资源实现了

AutoCloseable接口(如大多数 IO 类),就能自动关闭。 - 这种结构极大简化了资源管理代码,提高了可靠性。

异常处理

在实际开发中,异常处理需要遵循一定的策略和模式,以确保程序既能优雅地处理错误,又能保持良好的用户体验和系统稳定性。

以下两种方式是业内最常见的处理方式。

分层处理

核心思想:底层方法专注业务逻辑,把异常往上抛;上层方法统一捕获,记录日志,给用户友好提示。

- 底层方法:专注业务逻辑,遇到异常就往上抛

java

// 底层方法:专注业务,异常往上抛

public static void parseDate(String s) throws Exception {

// 可能抛出 ParseException, FileNotFoundException 等

// 但不用逐个声明,直接用父类 Exception

}- 上层方法:统一捕获所有异常,记录日志,给用户一个友好的错误提示

java

try {

parseDate("2023-11-11 11:11:11");

System.out.println("成功了");

} catch (Exception e) { // 用父类接收所有的异常

e.printStackTrace();

System.out.println("失败了!");

}为什么要用父类 Exception?

如果底层方法可能抛出 10 种不同的异常,难道要在方法签名里写 10 个 throws 吗?那方法签名得多长啊!

直接用父类 Exception,简单粗暴,上层就知道成功还是失败了。

处理流程:

- 底层方法将具体异常向上抛出

- 上层方法统一捕获并记录异常信息

- 向用户提供友好的错误提示

即便没异常,今后做项目也推荐这样规范处理。

异常恢复

当遇到可恢复的错误时(如网络超时、用户输入错误等),可以采用捕获异常并尝试修复的策略。

比如之前的 Scanner,接受到一个不合法的输入,Scanner 就会立马抛出错误,然后给虚拟机,虚拟机直接把程序干掉了。

解决思路:

不要让程序直接崩溃,而是捕获异常后,提示用户重新输入,让程序继续运行。

java

while (true) {

try {

double price = getPrice();

System.out.println("本商品定价是:" + price);

break; // 成功获取价格,退出循环

} catch (Exception e) {

System.out.println("您输入的价格格式不正确,请重新输入!");

// 继续循环,让用户重新输入

}

}这样就没问题了,这就是拦截完异常尝试重新修复。

自定义异常

Java 无法为这个世界上全部的问题都提供异常类来代表,如果企业自己的某种问题,想通过异常来表示,以便用异常来管理该问题,那就需要自己来定义异常类了。

异常分为两种,同样的,自定义异常也有两种。

自定义运行时异常

自定义运行时异常的步骤很简单:

- 定义一个异常类继承

RuntimeException - 重写构造器

在重写时,只需要重写这两个方法即可

java

public class AgeIllegalRuntimeException extends RuntimeException {

public AgeIllegalRuntimeException() {

}

public AgeIllegalRuntimeException(String message) {

super(message);

}

}使用的时候,直接 throw new 异常类来创建异常对象并抛出:

java

public static void save(int age) {

if (age <= 0 || age > 150) {

// 这个年龄非法!创建异常对象并立即抛出去

throw new AgeIllegalRuntimeException("age is illegal!");

}

System.out.println("年龄保存成功了,年龄是:" + age);

}这么做有很多好处:

- 如果真出这个 bug,会有这样详细的输出,项目上线是没用控制台的

- 上层调用者必须要知道底层的执行情况

- 通过

throw new异常类来创建异常对象并抛出 - 编译阶段不报错,提醒不强烈,运行时才可能出现

自定义编译时异常

自定义编译时异常的步骤和运行时异常一样:定义一个异常类继承 Exception,然后重写构造器。

- 定义一个异常类继承

Exception - 重写构造器

java

public class AgeIllegalException extends Exception {

public AgeIllegalException() {

}

public AgeIllegalException(String message) {

super(message);

}

}但是注意调用时不一样了。如果直接throw new :

java

public static void save(int age) {

if (age <= 0 || age > 150) {

throw new AgeIllegalException("age is illegal!");

}

System.out.println("年龄保存成功了,年龄是:" + age);

}是不给通过的,编译时异常是一定要处理的!

必须在方法上用 throws 抛出:

java

public static void save(int age) throws AgeIllegalException {

if (age <= 0 || age > 150) {

throw new AgeIllegalException("age is illegal!");

}

System.out.println("年龄保存成功了,年龄是:" + age);

}这里有个重要的区别:

throw:方法内部使用的,创建异常并从此点抛出去throws:方法上声明的,抛出方法内部的异常给调用者

通过 throw new 异常类来创建异常对象并抛出,编译阶段就报错,提醒更加强烈!

如何选择自定义异常

应该用运行时异常

为什么呢?不是编译时提醒更强烈吗?

其实就连 Sun 公司都在全面淘汰编译时异常,就是因为它提醒的太强烈,耦合严重。如果我有一百层,这一百层都没 throws,底层出错,上面全部白给,过都不准过,谁接到谁报错。

所以以后尽量使用运行时异常,这对我们程序员影响较小。

评论