深浅模式

类

在 Java 的世界里,类和对象是最基础也是最核心的概念。想要真正理解它们的关系,不妨用一个生活中的例子来类比:

想象一下"蛋糕模具"和"蛋糕"的关系:

- 类就像是一个蛋糕模具:它定义了形状、大小等特征,但本身不能吃。

- 对象就像是用模具做出来的一个个实际的蛋糕:可以有各种口味,可以真正享用。

类的组成

在 Java 中:

- 类中的变量叫 成员变量,描述事物的特征(比如蛋糕的大小、颜色)

- 类中的方法叫 成员方法,描述事物能做什么(比如蛋糕可以切开、可以品尝)

类的定义语法很直观:

Java

修饰符 class 类名 {

// 属性(成员变量)- 不需要手动初始化,Java会提供默认值

数据类型 变量名;

// 行为(成员方法)

public 返回类型 方法名(参数列表) {

// 方法体:实现具体功能

}

}从类到对象

有了类这个"模具",我们就可以创建具体的对象了。创建和使用对象的方式很简单:

Java

// 创建对象

类名 对象名 = new 类名();

// 调用对象的方法

对象名.方法名(参数);

// 访问对象的属性

对象名.属性名;理解对象在内存中如何存储,对于掌握 Java 程序运行机制非常重要:

- 局部变量存在 栈 内存中 — 存取速度快,但空间有限

- 对象实体存在 堆 内存中 — 空间充足,生命周期较长

- 对象的引用(地址)存在栈中 — 就像是对象的"门牌号",指向堆中的实际对象

如果所有东西(包括完整的对象)都放在栈内存中,系统会很快耗尽高速内存;如果只用堆内存,访问速度又会太慢。这种"门牌号指向实物"的设计,正是为了平衡性能和存储能力的需求。

封装

封装(Encapsulation)是面向对象的第一大特性,简单来说,就是:

合理隐藏,合理暴露

- 把相关的数据和操作这些数据的方法打包在一起

- 对外隐藏实现细节,只公开必要的接口

就像手机一样,你只需要知道怎么按按钮,不需要知道内部电路怎么工作。

从过程式到面向对象的转变

为什么需要封装?让我们用一个计算薪资的例子来对比:

过程式风格(所有数据和方法分离):

java

public class SalaryDemo {

public static void main(String[] args) {

// 数据散落各处

int baseSalary = 5000;

int bonus = 10000;

char grade = 'B';

// 独立的方法处理数据

int salary = calculateSalary(baseSalary, bonus, grade);

System.out.println(salary);

}

public static int calculateSalary(int baseSalary, int bonus, char grade) {

double rate = switch (grade) {

case 'A' -> 1.0;

case 'B' -> 0.8;

case 'C' -> 0.6;

case 'D' -> 0.4;

default -> 0;

};

return baseSalary + (int)(bonus * rate);

}

}在这种写法中,数据和逻辑是分开的。你在方法里传来传去各种参数,每次调用都要自己组装数据,代码虽然直白,但不够紧凑,维护起来容易出错。

面向对象风格(数据和方法封装在一起):

java

// 定义员工类

public class Employee {

// 数据(属性)和方法放在一起

int baseSalary;

int bonus;

// 计算薪资的方法直接访问类内部的数据

public int calculateSalary(char grade) {

double rate = switch (grade) {

case 'A' -> 1.0;

case 'B' -> 0.8;

case 'C' -> 0.6;

case 'D' -> 0.4;

default -> 0;

};

return baseSalary + (int)(bonus * rate);

}

}这段代码的核心转变在于:

数据(

baseSalary、bonus)和处理逻辑(calculateSalary)被封装在了一个对象内部。

外部使用者不再关心怎么计算奖金比例,只需要说:"喂,employee,你来算算你自己的工资"。

使用这个员工类:

java

public static void main(String[] args) {

// 创建员工对象

Employee employee = new Employee();

// 设置属性值

employee.baseSalary = 5000;

employee.bonus = 10000;

// 调用方法计算薪资

int salary = employee.calculateSalary('A');

System.out.println(salary);

}现在的使用方式是不是更清爽了?调用者不需要操心任何细节,只需要设置参数,然后问对象:"你自己的工资是多少?"

- 封装让代码更清晰,职责更明确;

- 封装让对象拥有"自我管理"的能力 ,逻辑和数据紧密绑定;

- 封装减少了外部对内部结构的依赖,提高了维护性与安全性。

说到底,它的目的就是:

让使用者只看到"操作界面",而看不到"内部电路"。

这不仅仅是代码风格问题,而是软件设计中组织复杂性的一种武器。

Getter 和 Setter

现在的问题是:员工的属性可以被任意修改,没有任何限制。比如可能会设置负数的工资!

解决方案:

- 将属性设为私有(private)

- 提供公开的方法来访问和修改这些私有属性

java

public class Employee {

// 私有化属性,外部不能直接访问

private int baseSalary;

private int bonus;

// 提供设置基本工资的方法,可以添加验证逻辑

public void setBaseSalary(int baseSalary) {

// 添加验证逻辑

if (baseSalary < 0) {

System.out.println("基本工资不能为负数!");

return;

}

// 通过this关键字区分成员变量和参数

this.baseSalary = baseSalary;

}

// 提供获取基本工资的方法

public int getBaseSalary() {

return baseSalary;

}

// 同样方式处理bonus属性

// ...

}this关键字表示"当前对象",用来区分成员变量和同名的局部变量。

字段与属性

在 Java 面向对象编程中,**字段(Field)和属性(Property)**是两个容易混淆的概念,但它们有明确的区别:

- 字段:类中直接声明的变量

- 属性:有 getter/setter 的字段

不是所有字段都是属性,但所有属性都是字段。

字段(Field)

字段就是类中直接声明的变量,也叫成员变量:

java

public class Student {

private String name; // 这是字段

private int age; // 这也是字段

public String school; // 这还是字段

}属性(Property)

属性是字段 + getter/setter 方法的组合。只有同时具备 getter 和 setter 的字段,才能称为属性:

java

public class Student {

private String name; // 字段

// getter 和 setter 方法

public String getName() {

return name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

}

}这样,name 就既是字段,也是属性。

JavaBean

JavaBean 是 Java 中一种特殊的类规范,主要用于封装数据。由字段(属性,包含 getter+setter)组成的类就是 JavaBean。

JavaBean 的标准规范包括:

- 私有字段:所有字段都用

private修饰 - 公共访问器:提供

public的 getter 和 setter 方法 - 无参构造器:必须有一个无参数的构造方法

java

public class Student implements Serializable {

// 1. 私有字段

private String name;

private int age;

// 2. 无参构造器

public Student() {}

// 3. 公共访问器

public String getName() {

return name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

}

public int getAge() {

return age;

}

public void setAge(int age) {

this.age = age;

}

}JavaBean 通过私有字段 + 公共访问器的设计,既保护数据安全,又让框架能通过反射动态访问属性。

这种标准化格式让它成为数据传输和框架配置的通用解决方案,几乎所有主流框架都基于 JavaBean 规范工作。

构造方法

在 Java 中,构造方法 (constructor) 是一种特殊的方法,用于在创建对象时执行初始化操作。它的名称必须与类名完全一致,而且没有返回值。

当我们使用new关键字创建对象时,其实是在调用构造方法:

java

Employee employee = new Employee(); // 调用了构造方法构造方法没有返回值,连 void 也不能写,如果写了就成为与类同名的普通方法了,而不是构造方法:

java

public class Example {

public Example() {} // 构造函数

public void Example() {} // 合法方法(不推荐)

}无参构造方法

如果你没有定义任何构造方法,Java 会自动提供一个默认的无参构造方法,让你能创建对象而不传入任何参数:

java

public class Employee {

// Java 会自动生成如下的构造方法:

// public Employee() { }

}但要注意:

一旦你手动定义了任意构造方法(哪怕是有参的),这个默认的构造方法就不会再自动生成。

如果你还需要无参构造,就必须自己显式写出来:

java

public class Employee {

public Employee() {

// 显式定义无参构造方法

}

}有参构造方法

构造方法可以定义参数,用于在创建对象时顺便完成属性赋值。这类构造方法被称为有参构造方法:

java

public class Employee {

private int baseSalary;

private int bonus;

public Employee(int baseSalary, int bonus) {

this.baseSalary = baseSalary;

this.bonus = bonus;

}

}通过参数构造对象,可以直接初始化字段:

java

Employee emp = new Employee(10000, 2000);这样,在需要创建多个对象时,比 对象.属性 的初始化方式方便很多。

权限修饰符

Java 提供了四种权限修饰符,控制类成员的可访问范围:

| 修饰符 | 本类内部 | 同一个包 | 子类 | 其他包的类 |

|---|---|---|---|---|

| private | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |

| 默认(不写) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |

| protected | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

| public | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

设计类时,应遵循"最小权限原则",只给必要的访问权限。对于需要被子类访问但不想对外公开的成员,protected 是最佳选择。

继承

继承(Inheritance)是面向对象的第二大特性,同样简单来说,就是:

子类可以获得父类的特征和行为

在现实生活中,子女会从父母那里继承一些特征,比如长相、性格等。在 Java 编程中,继承也是类似的概念:

- 父类(基类):定义共有的属性和方法

- 子类(派生类):可以直接使用父类的特征,并添加自己的特色

继承的核心好处:代码复用 + 类的层次结构。

想象一个电商系统,有各种各样的商品:

商品(共有:名称、价格)

├── 实体商品(特有:重量、需要物流)

└── 虚拟商品(特有:卡密、无需物流)所有商品都有"名称"和"价格",如果不使用继承,每种商品类都需要重复编写这些属性和对应的方法。这会导致:

- 代码大量重复

- 后期维护困难(如修改价格计算逻辑时,需要修改多处代码)

- 缺乏统一管理的能力

继承解决了这个问题,它带来两个核心好处:

- 代码复用:子类自动获得父类的属性和方法

- 逻辑层次结构:形成清晰的类之间的关系体系

extends 实现继承

Java 使用 extends 关键字实现继承:

java

// 父类:Product

public class Product {

private String name; // 商品名称

private double price; // 商品价格

// 显示商品信息的方法

public String displayInfo() {

return "商品名称:" + name + ",商品价格:" + price;

}

// getter和setter方法

public String getName() { return name; }

public void setName(String name) { this.name = name; }

public double getPrice() { return price; }

public void setPrice(double price) { this.price = price; }

// 构造方法

public Product() { }

public Product(String name, double price) {

this.name = name;

this.price = price;

}

}然后定义子类,使用extends关键字继承父类:

java

// 子类:PhysicalProduct

public class PhysicalProduct extends Product {

private double weight; // 特有属性:重量

// 只需要添加子类特有的属性和方法

public double getWeight() { return weight; }

public void setWeight(double weight) { this.weight = weight; }

}这样,PhysicalProduct 类自动拥有了 name、price 属性以及相关方法,无需重复编码。

在 Java 中,所有的类都直接或间接继承自

Object类。如果没有明确指定父类,则默认继承 Object 类。

super 访问父类成员

父类的属性(name、price)都是 private 的,子类无法直接访问它们。那怎么才能在创建子类对象时,同时初始化这些父类的属性呢?

如果子类和父类有同名的成员,使用super关键字可以明确指定访问父类的成员:

super.变量名:访问父类的成员变量super.方法名():调用父类的方法

这在处理父子类同名成员时特别有用:

java

public class Child extends Parent {

private String name = "小明"; // 与父类同名

public void printName() {

System.out.println(name); // 访问自己的name:"小明"

System.out.println(super.name); // 访问父类的name:"张三"

}

}构造方法与继承

子类构造器有一个重要特性:必须先调用父类的构造器,再执行自己的代码。这就像盖房子,必须先有地基(父类),才能建上层结构(子类)。

Java 的规则是:子类构造器的第一行代码,必须是调用父类的构造器。

java

public class Child extends Parent {

private int age;

public Child() {

// 这里有一行隐式的代码:super()

System.out.println("Child构造器执行");

}

}如果你没有明确调用父类构造器,Java 会自动插入 super() 调用。但如果父类没有无参构造器,你必须显式调用其有参构造器:

java

public class Parent {

private String name;

// 只有有参构造器

public Parent(String name) {

this.name = name;

}

}

public class Child extends Parent {

private int age;

public Child(String name, int age) {

// super(); 报错,父类没有无参构造器

super(name); // 必须显式调用父类构造器

this.age = age;

}

}除了刚刚提到的 super() 构造器,Java 中还提供了另一个特殊的构造器调用方式。

this():调用同一个类中的其他构造器super():调用父类的构造器

构造器之间可以相互调用,这样能够有效复用代码,避免重复编写相同的初始化逻辑。

java

public class Child extends Parent {

public Child() {

super("默认名字"); // 调用父类构造器

}

public Child(String name, int age) {

this(); // 调用本类的无参构造器,间接调用了super

// 不能再写super(),因为this()已经在第一行了

}

}记住:super() 和 this()都必须放在构造器的第一行,所以它们不能同时使用。

@Override 方法覆写

子类可以"覆写"父类的方法,提供自己特有的实现:

比如,父类的 displayInfo() 方法只显示名称和价格,但实体商品还应该显示重量:

java

@Override

public String displayInfo() {

// 调用父类的方法,获取基本信息

return super.displayInfo() + ",商品重量:" + weight + "g";

}@Override注解不是必须的,但建议使用,它可以帮助编译器检查是否正确覆写了父类方法。

IDEA 快捷键:

Ctrl + O可以快速覆写父类的方法

如果不希望某个方法被子类覆写,可以使用final关键字,后面的章节会详细介绍 final:

java

public final void doNotOverrideMe() {

// 这个方法不能被子类覆写

}static 静态

你有没有想过,为什么我们可以直接使用 Math.PI 而不需要先创建一个 Math 对象?

Java 里的 static 是"静态"的意思,用它修饰的东西,不归某个对象所有,而是归整个类。

static 修饰变量

在 Java 中,静态变量是用 static 关键字修饰的变量,它属于类而非对象。

先说变量。Java 的成员变量有两种:

实例变量(没有 static)

实例变量属于某个对象,每个对象一份。必须先创建对象(new)之后才能访问。

java

public class Student {

int age; // 实例变量

}类变量(有 static)

类变量属于类本身,全体对象共用一份。不需要 new 对象,就能访问。

java

public class Student {

static String schoolName; // 类变量

}怎么访问?

java

Student.schoolName = "中学"; // 推荐:类名.变量

new Student().schoolName = "改学校"; // 不推荐,但语法允许 对象.变量类变量只有一份,共享;实例变量每个对象一份,独立。

static 修饰方法

方法也分两类:

实例方法(没 static)

实例方法依附于对象,调用前必须先 new。它既能访问实例变量,也能访问类变量,并支持使用 this 引用当前对象。

java

public class Demo {

public void sayHello() {

System.out.println("Hello from object.");

}

public static void main(String[] args) {

Demo d = new Demo();

d.sayHello(); // 调用实例方法

}

}类方法(有 static)

类方法属于类本身,不依赖具体对象,因此无需 new 就能调用。它无法访问实例变量,也不能使用 this。

java

public class Demo {

public static void printHelp() {

System.out.println("静态方法,用类名调用");

}

public static void main(String[] args) {

Demo.printHelp(); // 推荐:用类名调用

new Demo().printHelp(); // 不推荐:也能调用,但违背设计初衷

}

}类方法适合做"工具函数"——执行一段逻辑,但不依赖某个对象的状态。

Java 的

main是 JVM 找类入口的标记,写static是为了不用创建对象就能执行启动逻辑。

代码块

代码块就像是特殊的"迷你方法",它不需要被调用,代码块会在对象或类被创建、加载时,提前执行一些初始化逻辑。

Java 中有两种主要的代码块:

静态代码块 static {}

- 类加载的时候执行(整个程序生命周期中只执行一次)

- 常用来初始化类变量

java

public class Demo {

static {

System.out.println("类加载:初始化数据库连接池");

}

}实例代码块 {}

- 每次创建对象时执行,先于构造器执行。

- 用来初始化一些所有构造器共用的逻辑。

java

public class Demo {

{

System.out.println("创建对象前执行:统一初始化流程");

}

public Demo() {

System.out.println("构造器执行");

}

}执行顺序是:

静态代码块(只一次) → 实例代码块(每次) → 构造器(每次)

来看一个更完整的执行顺序示例:

java

public class CodeBlock {

// 静态成员变量

public static int num = 100;

// 普通成员变量

public int num2 = 10;

// 构造方法

public CodeBlock() {

System.out.println("num2 = " + num2);

System.out.println("执行构造方法");

}

public void func() {

System.out.println("普通方法");

}

// 构造代码块

{

System.out.println("num2的初始值: " + num2);

num2 = 20; // 修改成员变量值

System.out.println("执行构造代码块");

}

// 静态代码块

static {

System.out.println("num的初始值: " + num);

num++; // 修改静态变量值

System.out.println("执行静态代码块");

}

}测试执行顺序:

java

public class CodeBlockDemo {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("num = " + CodeBlock.num); // 不创建对象,只访问静态变量

System.out.println("再次访问 num = " + CodeBlock.num);

System.out.println("======================");

CodeBlock cb1 = new CodeBlock(); // 创建第一个对象

cb1.func();

System.out.println("======================");

CodeBlock cb2 = new CodeBlock(); // 创建第二个对象

cb2.func();

}

}运行结果:

num的初始值: 100

执行静态代码块

num = 101 // 静态代码块执行后,num值已增加

再次访问 num = 101 // 只执行一次静态代码块

======================

num2的初始值: 10

执行构造代码块

num2 = 20 // 构造代码块修改了num2的值

执行构造方法

普通方法

======================

num2的初始值: 10 // 第二个对象,重新开始

执行构造代码块

num2 = 20

执行构造方法

普通方法类加载和对象创建的完整流程如下:

- 类加载

- 静态成员变量初始化

- 静态代码块执行(只执行一次)

- 对象创建

- 普通成员变量初始化

- 构造代码块执行(每个对象都会执行)

- 构造方法执行

final 关键字

final 关键字在 Java 中表示"最终的"或"不可改变的",它可以用来限制类、方法和变量的行为。

修饰类

当一个类被 final 修饰时,它成为"最终类",其核心特点是不能被继承:

java

public final class SecurityClass {

// 这个类不能被继承

}这在设计安全性要求高的类时非常有用,比如 Java 标准库中的 String 和 Math 类都是 final 的,防止被恶意继承和修改。

修饰方法

final 修饰的方法称为"最终方法",它不能被子类重写:

java

public class Parent {

public final void secureMethod() {

// 这个方法不能被子类重写

}

}这种设计适用于那些算法固定、不希望被子类修改的核心方法,既保证了安全性,也便于编译器优化。

修饰变量

final 修饰的变量本质上是一个"常量",一旦赋值后就不能再修改。这种限制根据变量类型的不同,有几种不同的应用场景:

修饰局部变量

局部变量(方法内部定义的变量)使用 final 修饰后,只能被赋值一次:

java

public void test() {

final int a = 12; // 直接初始化

// a = 15; // 错误!final变量不能再次赋值

final int b; // 声明时可以不初始化

b = 20; // 第一次赋值正常

// b = 30; // 错误!不能再次赋值

}修饰成员变量

成员变量按照它们的作用域,可以分为静态成员变量和实例成员变量:

静态(static)成员变量

这种组合创建了真正的"常量",必须在声明时或静态代码块中初始化:

java

// 声明时初始化

public static final double PI = 3.14159;

// 或在静态代码块中初始化

public static final double E;

static {

E = 2.71828;

}实例成员变量

这种变量必须在以下位置之一完成初始化:

- 声明时直接赋值

- 实例代码块中赋值

- 所有构造方法中赋值

java

public class Person {

private final String id; // 一旦设置不可更改的身份证号

public Person(String id) {

this.id = id; // 构造器中初始化

}

public void changeId(String newId) {

// this.id = newId; // 错误!不能修改final变量

}

}常量

使用static final组合修饰的变量称为"常量",通常用大写字母命名,多个单词间用下划线连接:

java

public class Constants {

public static final String DATABASE_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb";

public static final int MAX_CONNECTIONS = 100;

public static final double TAX_RATE = 0.17;

}使用常量而非硬编码的数值(魔法数字)有三大好处:

- 提高可读性:

TAX_RATE比0.17更能表达意图 - 便于维护:修改一处即可全局生效

- 不影响性能:编译器会直接将常量引用替换为其值(称为"宏替换")

java

// 使用魔法数字

if (orderAmount > 1000) { // 什么是1000?为什么是这个数?

discount = orderAmount * 0.1; // 0.1又代表什么?

}

// 使用常量

if (orderAmount > Constants.ORDER_DISCOUNT_THRESHOLD) {

discount = orderAmount * Constants.VIP_DISCOUNT_RATE;

}final 关键字是 Java 安全编程的重要工具,合理使用可以创建更安全、更清晰的代码结构。无论是防止继承、方法重写,还是创建不可变数据,final 都能帮助我们定义清晰的边界。

多态

多态(Polymorphism)是面向对象的第三大特性,简单说就是:

同一种操作作用于不同的对象,可以产生不同的行为

多态就像一个万能遥控器,可以控制不同的电视品牌 - 按"音量+"按钮,不同电视都会增大音量,但对于具体的电视品牌,实现方式可能各不相同。

多态让我们可以用统一的方式处理不同类型的对象,大大提高代码的灵活性和可扩展性。

多态表现为两种形式:

- 对象多态:父类引用可以指向子类对象

java

People p1 = new Student();

People p2 = new Teacher();- 行为多态:同一方法调用会根据实际对象类型产生不同行为

java

p1.run(); // 执行Student类的run方法

p2.run(); // 执行Teacher类的run方法实现多态

要实现多态,必须同时满足三个条件:

- 存在继承或实现关系

- 子类重写父类的方法

- 父类引用指向子类对象

多态最常见的应用是让父类引用指向子类对象:

java

// 动物父类

public class Animal {

public void makeSound() {

System.out.println("动物发出声音");

}

}

// 狗类

public class Dog extends Animal {

@Override

public void makeSound() {

System.out.println("汪汪汪");

}

// 狗特有的方法

public void fetchBone() {

System.out.println("狗狗叼回骨头");

}

}

// 猫类

public class Cat extends Animal {

@Override

public void makeSound() {

System.out.println("喵喵喵");

}

// 猫特有的方法

public void catchMouse() {

System.out.println("猫咪抓老鼠");

}

}然后通过这个父类引用调用方法,实际执行的是子类中的方法:

java

public static void main(String[] args) {

// 父类引用指向子类对象

Animal animal1 = new Dog(); // animal1是Animal类型,但实际是Dog对象

Animal animal2 = new Cat(); // animal2是Animal类型,但实际是Cat对象

// 同一个方法调用会根据实际对象类型产生不同行为

animal1.makeSound(); // 输出"汪汪汪"

animal2.makeSound(); // 输出"喵喵喵"

}多态的实际应用价值

多态非常适合处理一组相似但不完全相同的对象:

java

// 通用的喂食方法,可以接受任何动物

public static void feedAnimal(Animal animal) {

System.out.println("准备食物...");

animal.makeSound(); // 动物会发出自己特有的声音

System.out.println("开始进食");

}使用时可以传入任何 Animal 的子类:

java

// 可以喂任何一种动物,不需要为每种动物单独写方法

feedAnimal(new Dog()); // 汪汪汪

feedAnimal(new Cat()); // 喵喵喵多态的限制

使用父类引用时,只能调用父类中声明的方法,不能直接调用子类特有的方法:

java

Animal animal = new Dog();

animal.makeSound(); // 可以调用,因为Animal类中定义了此方法

// animal.fetchBone(); // 编译错误!Animal类中没有此方法通过父类引用,只能调用父类中定义的方法,不能直接调用子类特有的方法。如果需要调用子类特有方法,需要向下转型。

类型转换

多态状态下,父类引用可以调用重写的方法,但无法直接访问子类特有的方法和属性。这时,我们就需要使用类型转换来"释放"子类的全部功能。

向上转型简单,向下转型需谨慎

向上转型(Upcasting)

子类对象赋值给父类引用,这种转换是自动的、安全的:

java

// 向上转型:从子类到父类,自动进行

Dog dog = new Dog();

Animal animal = dog; // 自动转换,不需要强制类型转换向上转型非常常见,它是多态的基础。但需要注意,向上转型后:

- 可以调用父类中定义的所有方法

- 可以调用子类重写@override 的方法(多态)

- 不能调用子类特有的方法

java

Animal animal = new Dog();

animal.makeSound(); // 正常调用:输出"汪汪汪"

// animal.fetchBone(); // 错误:Animal类没有此方法这就是 Java 的"动态绑定"(运行时绑定),编译看左边运行看右边。

- 编译器只看引用类型(你是 Animal,我就认你会 makeSound)

- 运行时 JVM 再看实际对象(你其实是 Dog,那我就执行 Dog 的 makeSound)

向下转型(Downcasting)

父类引用转换回子类引用,这种转换必须显式进行,且有风险:

java

// 向下转型:从父类到子类,必须显式转换

Animal animal = new Dog(); // 首先有一个指向Dog对象的Animal引用

Dog dog = (Dog) animal; // 显式向下转型

dog.fetchBone(); // 现在可以调用Dog特有的方法了为什么需要向下转型?主要是为了访问子类特有的功能:

java

public static void playWithDog(Animal animal) {

// 处理所有动物共有的行为

animal.makeSound();

// 如果是狗,还要玩特有的游戏

if (animal instanceof Dog) {

Dog dog = (Dog) animal; // 向下转型

dog.fetchBone(); // 调用Dog特有方法

}

}instanceof 类型安全检查

向下转型有一个重大风险:如果实际对象不是目标类型,会抛出ClassCastException异常。

java

Animal animal = new Cat(); // animal实际指向Cat对象

// Dog dog = (Dog) animal; // 危险!运行时会抛出ClassCastException异常为了避免这种错误,应该在转型前使用 instanceof 运算符进行类型检查:

java

// 安全的向下转型

if (animal instanceof Dog) {

Dog dog = (Dog) animal; // 只有确认是Dog才转换

dog.fetchBone();

} else {

System.out.println("这不是一只狗,无法执行狗特有的动作");

}instanceof 运算符可以判断对象是否为指定类型或其子类型的实例,返回布尔值:

java

Animal animal = new Dog();

boolean isDog = animal instanceof Dog; // true

boolean isCat = animal instanceof Cat; // false

boolean isAnimal = animal instanceof Animal; // true(所有Dog也是Animal)通过合理使用多态和类型转换,我们可以编写出更灵活、可扩展的面向对象程序。

Java 16 后的模式匹配(了解)

从 Java 16 开始,提供了更简洁的类型检查和转换语法:

java

// 传统方式

if (animal instanceof Dog) {

Dog dog = (Dog) animal;

dog.fetchBone();

}

// Java 16+ 模式匹配

if (animal instanceof Dog dog) { // 类型检查并直接赋值

dog.fetchBone(); // 可以直接使用转换后的变量

}类型转换是一个强大但潜在危险的工具。通过良好的面向对象设计,我们可以最小化对它的依赖,创建更加健壮的代码。

工具类

静态特性最常见的应用就是创建工具类。想一想,你不会为了用一次计算器就买一个新的吧?

工具类是一种只包含静态方法和静态常量的类,用于提供通用功能,而不需要创建实例。

工具类的标准写法

工具类的标准设计有三个关键点:

- 所有方法都是静态的

- 构造器私有化(防止创建实例)

- 类名通常以"Util"、"Helper"或"Tools"结尾

java

public class MathUtil {

// 私有构造器,禁止创建实例

private MathUtil() {

throw new UnsupportedOperationException("工具类不能实例化");

}

// 静态方法

public static int add(int a, int b) {

return a + b;

}

public static int max(int a, int b) {

return (a > b) ? a : b;

}

// 静态常量

public static final double PI = 3.14159;

}使用时直接通过类名调用:

java

int sum = MathUtil.add(5, 3);

double area = MathUtil.PI * radius * radius;Java 标准库中有很多工具类,如Math、Arrays、Collections等,它们都遵循这种设计模式。

单例设计模式

你有没有想过,为什么电脑里只能打开一个任务管理器?无论你点击多少次,系统都只会显示同一个窗口?

这就是单例模式的应用!

单例模式确保一个类在整个应用中只有一个实例,并提供一个全局访问点。

为什么需要单例?

某些类创建多个实例会导致问题或资源浪费:

- 数据库连接池:维护多个会消耗过多资源

- 系统设置:应用中只需要一份配置信息

- 线程池:集中管理线程资源更高效

- 日志记录器:统一记录日志避免冲突

如何实现单例?

实现单例模式有三个关键步骤:

- 把构造器私有化(防止外部直接 new 对象)

- 定义一个类变量存储这个唯一的对象

- 提供一个公共的静态方法返回这个对象

java

public class DatabaseManager {

// 1. 私有静态变量,持有唯一实例

private static DatabaseManager instance = new DatabaseManager();

// 2. 私有构造器,防止外部创建实例

private DatabaseManager() {

System.out.println("初始化数据库连接...");

}

// 3. 公共静态方法,提供全局访问点

public static DatabaseManager getInstance() {

return instance;

}

// 业务方法

public void executeQuery(String sql) {

System.out.println("执行SQL: " + sql);

}

}使用时:

java

// 获取唯一实例

DatabaseManager db1 = DatabaseManager.getInstance();

DatabaseManager db2 = DatabaseManager.getInstance();

// db1和db2是同一个对象引用!

db1.executeQuery("SELECT * FROM users");

System.out.println(db1 == db2); // 输出:true单例的实现方式

单例模式有两种主要实现方式:

饿汉式单例

特点:类加载时就创建实例,不管你用不用,我都先创建好了等你来拿。

java

public class EagerSingleton {

// 在类加载时就创建实例

private static final EagerSingleton INSTANCE = new EagerSingleton();

private EagerSingleton() {}

public static EagerSingleton getInstance() {

return INSTANCE; // 直接返回已创建好的实例

}

}优点:实现简单,线程安全

缺点:不管是否需要,都会创建实例,可能造成资源浪费

懒汉式单例

特点:第一次使用时才创建对象,需要时才创建,不需要不创建。

java

public class LazySingleton {

// 一开始不创建实例

private static LazySingleton instance;

private LazySingleton() {}

public static LazySingleton getInstance() {

// 第一次调用时才创建实例

if (instance == null) {

instance = new LazySingleton();

}

return instance;

}

}优点:延迟加载,节省资源

缺点:基础版本在多线程环境下不安全

单例模式是 Java 中最简单也最常用的设计模式之一,合理使用可以有效控制资源并提高程序性能。

工具类

静态特性最常见的应用就是创建工具类。想一想,你不会为了用一次计算器就买一个新的吧?

工具类是用来封装某一领域的通用方法的类,这些方法通常不需要对象状态,只是纯粹的功能服务,所以一般都设计成静态的。

工具类的标准写法:

java

public class MathUtil {

private MathUtil() {} // 构造器私有,禁止创建对象

public static int add(int a, int b) {

return a + b;

}

}用法:

java

int sum = MathUtil.add(3, 5);单例设计模式

你有没有想过,为什么电脑里只能打开一个任务管理器?无论你点击多少次,系统都只会显示同一个窗口?

这就是单例模式的应用!单例模式解决的问题很简单:确保一个类只能产生一个对象。

设计模式就像是编程世界的"食谱",针对常见问题提供最佳解决方案。单例模式就是其中一种,它确保某个类在整个应用中只有一个实例。

想象一下,如果任务管理器可以打开多个,每个都在监控系统资源,那会多浪费内存啊!

如何实现单例?

实现单例模式有三个关键步骤:

- 把构造器私有化(防止别人直接 new 对象)

- 定义一个类变量存储这个唯一的对象

- 提供一个公共的静态方法返回这个对象

java

public class A {

// 使用静态变量记录唯一对象

private static A a = new A();

// 构造器私有化,外部无法new

private A() {

System.out.println("A()");

}

// 提供静态方法返回唯一对象

public static A getInstance() {

return a;

}

}使用时:

java

// 获取唯一实例

A instance1 = A.getInstance();

A instance2 = A.getInstance();

// instance1和instance2是同一个对象!常见实现方式

单例模式有两种主要实现方式:

饿汉式单例

特点:类加载时就创建好对象,不管你用不用,我都先创建好了等你来拿。

java

public class EagerSingleton {

// 在类加载时就创建实例

private static EagerSingleton instance = new EagerSingleton();

private EagerSingleton() {}

public static EagerSingleton getInstance() {

return instance; // 直接返回已创建好的实例

}

}懒汉式单例

特点:第一次使用时才创建对象,需要的时候才创建,不需要不创建。

java

public class LazySingleton {

// 一开始不创建实例

private static LazySingleton instance;

private LazySingleton() {}

public static LazySingleton getInstance() {

// 第一次调用时才创建实例

if (instance == null) {

instance = new LazySingleton();

}

return instance;

}

}这些对象创建和管理成本较高,且全局只需要一个实例,使用单例可以节省系统资源。

IDEA 快捷技巧:

选中代码后按Alt + Enter可以快速生成变量

在表达式后输入.var再按回车,也能达到同样效果

抽象类

有时候,我们只想定义一个"框架"或"骨架",而不关心具体实现细节。

抽象类就是为这种需求而生的——它介于普通类和接口之间的一种特殊类型。

抽象类像一个"半成品"的模具。

它本身不能用,必须交给"工厂"(子类)去完善细节并生产出成品(实例)。

如果没人接手(继承)这个模具,它就废了。

抽象类使用abstract关键字修饰,本质上是一种特殊的类,它可以包含:

- 抽象方法(没有实现的方法)

- 普通方法(有具体实现的方法)

- 成员变量、构造器等普通类的所有元素

java

// 交通工具抽象类

public abstract class Vehicle {

private String brand; // 品牌

private String color; // 颜色

protected int speed; // 速度

// 普通方法

public String getInfo() {

return brand + " " + color + " 交通工具";

}

// 抽象方法 - 没有方法体,必须由子类实现

public abstract void move();

}抽象的意义

让我们以交通工具为例,深入理解抽象类的价值:

普通父类的局限:假设我们用普通类设计Vehicle基类:

java

// 普通父类

public class Vehicle {

private String brand;

private String color;

public void move() {

// 怎么实现?开?飞?划?

// 无法提供通用实现

}

}这里的move()方法面临困境:汽车需要在路上行驶,飞机需要在空中飞行,船需要在水上航行,父类无法提供一个适用于所有子类的实现。

如果使用接口:

java

// 接口方式

public interface Movable {

void move();

// 接口不能包含交通工具共有的品牌、颜色等属性

}接口解决了"必须实现"的问题,但接口不能有构造方法,它不能包含交通工具的共同属性和方法。

抽象类的优势:

java

// 抽象类方案

public abstract class Vehicle {

// 共享的属性

private String brand;

private String color;

protected int speed;

// 共享的行为

public void honk() {

System.out.println("发出喇叭声!");

}

// 必须由子类实现的行为

public abstract void move();

}抽象类让我们能够:

- 定义共享的属性(brand, color, speed)

- 提供共享的行为实现(honk)

- 强制子类实现特定方法(move)

在 IDEA 中,实现抽象方法可以使用快捷键: Alt + 回车

子类实现示例:

java

// 汽车

public class Car extends Vehicle {

private int wheels;

@Override

public void move() {

System.out.println("汽车在公路上行驶,速度:" + speed + "km/h");

}

}

// 飞机

public class Airplane extends Vehicle {

private int wingspan;

@Override

public void move() {

System.out.println("飞机在空中飞行,高度:10000米,速度:" + speed + "km/h");

}

}抽象类的特性

抽象类有几个重要特点:

不能被实例化:

- 原因:抽象类本质是不完整的模板(含未实现的抽象方法)

- 后果:若强行

new会导致调用空壳方法 → 程序崩溃

必须被继承才有价值

java

abstract class Vehicle {

protected int speed; // 具体字段(子类可继承)

// 具体方法(子类可直接复用)

public void startEngine() {

System.out.println("引擎启动...");

}

// 抽象方法(强制子类实现)

public abstract void move();

}子类继承并补全功能:

java

class Car extends Vehicle {

@Override

public void move() {

System.out.println("汽车行驶,时速:" + speed + "km/h");

}

}- 支持多态:可以用抽象类类型引用指向子类对象

java

Vehicle vehicle = new Car(); // 多态精髓

vehicle.startEngine(); // 调用父类具体方法

vehicle.move(); // 动态执行Car的move()方法

// 输出:

// 引擎启动...

// 汽车行驶,时速:80km/h- 子类必须实现所有抽象方法

java

abstract class Animal {

public abstract void eat(); // 抽象方法

}具体子类要么实现所有抽象方法,要么接着保持抽象类,这是 Java 的硬性规定

java

class Dog extends Animal {

@Override

public void eat() { System.out.println("啃骨头"); }

}

// 未实现 → 编译错误!

class Cat extends Animal { }

// 接着保持抽象子类可暂时逃避(但最终需有具体类实现)

abstract class Bird extends Animal { }番外-模板方法设计模式

抽象类的一个典型应用是"模板方法"设计模式,它解决了这样一个问题:一个操作中有些步骤是固定的,有些步骤是变化的。

例如,我们可以把"驾驶交通工具"抽象为一个通用流程:

java

public abstract class VehicleOperation {

// 模板方法:定义驾驶流程

public final void operate() {

startEngine(); // 固定:启动引擎

move(); // 变化:移动(不同交通工具方式不同)

shutDownEngine(); // 固定:关闭引擎

}

// 固定实现

private void startEngine() {

System.out.println("启动引擎");

}

private void shutDownEngine() {

System.out.println("关闭引擎");

}

// 变化部分:由子类实现

protected abstract void move();

}不同交通工具只需实现自己特有的移动方式:

java

// 汽车操作

public class CarOperation extends VehicleOperation {

@Override

protected void move() {

System.out.println("汽车在道路上行驶");

}

}

// 飞机操作

public class AirplaneOperation extends VehicleOperation {

@Override

protected void move() {

System.out.println("飞机在空中飞行");

}

}使用时,流程始终一致,但具体移动步骤会根据交通工具不同而变化:

java

// 操作汽车

VehicleOperation carOp = new CarOperation();

carOp.operate();

// 输出:启动引擎 → 汽车在道路上行驶 → 关闭引擎

// 操作飞机

VehicleOperation airOp = new AirplaneOperation();

airOp.operate();

// 输出:启动引擎 → 飞机在空中飞行 → 关闭引擎模板方法的核心优势在于:

它把不变的部分固定下来,把变化的部分交给子类实现,既保证了整体流程的一致性,又提供了定制化的灵活性。

这种设计模式在 Java 标准库中被广泛应用,例如集合框架中的排序功能。

接口

包饺子时,我们制作饺子皮时关键在于"擀平面团",可以用擀面杖、酒瓶甚至保温杯 —— 只要能完成这个动作即可。

这正是接口的精髓:

定义"做什么",而不关心"怎么做"。

在编程中,最大的问题之一就是耦合,也就是模块间的依赖程度。耦合度高,一个类改变,依赖它的所有类都得跟着改,代码维护成本直线上升。

接口就是为解决这个问题而生的!

认识接口

接口(Interface)是一种类似于 class 的类型,但它只定义方法的"长相"(签名),不定义具体实现。

接口像一份"能力清单"或"合同"。

它本身不能做事,必须有"员工"(实现类)来签字画押,承诺具备清单上列出的所有能力(方法)。

如果没人签(实现)这份合同,它就只是一张废纸。

接口使用interface关键字定义:

java

public interface Rollable {

// 接口中的常量(默认是public static final)

String DESCRIPTION = "可以滚动的物体";

// 接口中的抽象方法(默认是public abstract)

void roll(); // 只有方法声明,没有方法体

}接口中包含:

- 必须是常量,自动以

public static final声明 - 必须是抽象方法,自动以

public abstract声明

注意:

- 接口不能有构造方法,更不能直接实例化

不过,从 Java 8 开始,接口还可以包含:

- 默认方法(使用 default 关键字,有方法体)

- 静态方法(使用 static 关键字)

从 Java 9 开始,还可以包含:

- 私有方法(使用 private 关键字)

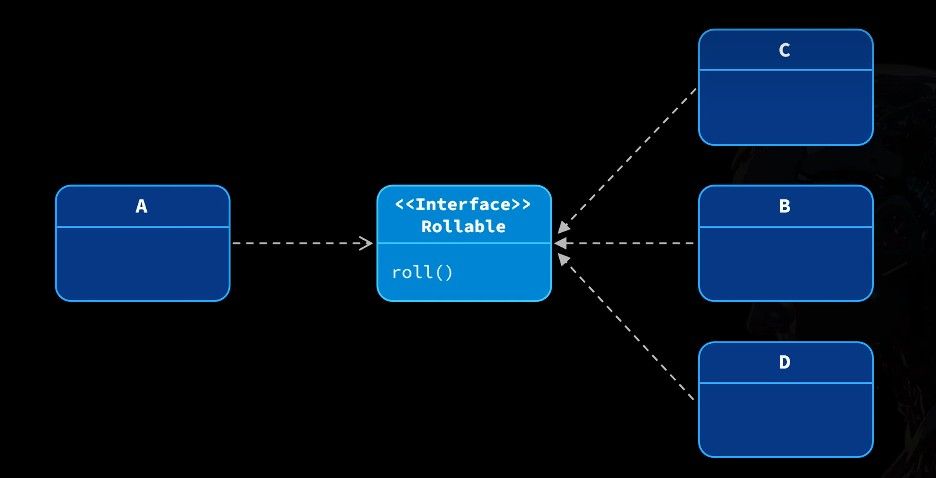

通过引入接口,我们可以将 A 与具体实现解耦:

类 A 不再直接依赖具体类,而是依赖于"Rollable"的"能力清单"。实现类 B、C、D 都有这个能力。

这样 A 只需要知道有这个能力,而不关心具体是谁实现了这个能力。

类通过implements关键字实现接口:

java

public class Ball implements Rollable {

@Override

public void roll() {

System.out.println("球在滚动");

}

}一个类可以同时实现多个接口:

java

public class Ball implements Rollable, Bounceable, Colorful {

@Override

public void roll() {

System.out.println("球在滚动");

}

@Override

public void bounce() {

System.out.println("球在弹跳");

}

@Override

public void showColor() {

System.out.println("这是一个红色的球");

}

}- 一个类可以实现多个接口,弥补 Java 单继承的局限性

- 接口也可以继承其他接口,使用 extends 关键字

这种设计方式让我们可以"面向接口编程",而不是"面向实现编程",提高了代码的灵活性和可维护性。

接口的特点

接口同样有几个重要特点,这些特点与抽象类相似:

不能被实例化:

- 原因:接口是纯粹的行为契约(传统接口无任何方法实现)

- 后果:若强行

new会导致调用不存在的方法 → 程序崩溃

必须被实现才有价值

java

interface Driveable {

// 常量(自动public static final)

int MAX_SPEED = 120;

// 抽象方法(自动public abstract)

void drive();

}实现类必须履行契约,实现所有抽象方法:

java

class Truck implements Driveable {

@Override

public void drive() {

System.out.println("卡车以" + MAX_SPEED + "km/h行驶");

}

}- 支持多态:可以用接口类型引用指向实现类对象

java

Driveable vehicle = new Truck();

vehicle.drive(); // 动态执行Truck的drive()方法

// 输出:

// 卡车以120km/h行驶- 实现类必须重写所有抽象方法

java

interface Flyable {

void takeOff();

void land();

}同样的,要么实现,要么声明为抽象类

java

class Airplane implements Flyable {

// 必须实现所有方法

@Override

public void takeOff() {

System.out.println("飞机滑行起飞");

}

@Override

public void land() {

System.out.println("飞机轮子着陆");

}

}

// 未实现 → 编译错误!

class Helicopter implements Flyable { }

// 抽象实现类可暂缓实现(但不可实例化)

abstract class Drone implements Flyable { }接口专属特性

- 突破单继承限制:一个类可实现多个接口

Java 类只能单继承,但可以实现多个接口,让一个对象拥有更多角色和能力:

java

class FlyingCar implements Driveable, Flyable {

@Override

public void drive() { /* 实现驾驶 */ }

@Override

public void takeOff() { /* 实现起飞 */ }

@Override

public void land() { /* 实现降落 */ }

}- 接口继承:接口可多继承其他接口

java

interface Aircraft extends Flyable, WeaponSystem {

// 添加新方法

void refuel();

}番外-接口的新特性

- 默认方法(Java 8+):提供默认实现,实现类可选择重写

java

interface SmartDevice {

// 抽象方法

void connectWifi();

// 默认方法(带实现)

default void autoUpdate() {

System.out.println("自动下载最新固件");

}

}

// 实现类可不重写默认方法

class SmartLight implements SmartDevice {

@Override

public void connectWifi() { /* 必须实现 */ }

// autoUpdate() 直接继承默认实现

}- 静态方法(Java 8+):接口专属工具方法

java

interface MathHelper {

static double circleArea(double r) {

return Math.PI * r * r;

}

}

// 直接通过接口调用

double area = MathHelper.circleArea(2.5);依赖注入

依赖注入是一种设计模式,它解决了类与类之间过度耦合的问题。本质上,它让类不再自己创建依赖对象,而是接收外部传入的依赖。

你需要什么工具,别人直接递给你,而不是自己 new 一个。

传统编程中,一个类往往在内部直接创建它需要的对象,这种方式产生了几个问题:

java

// 传统写法:自己造咖啡机

class Customer {

private CoffeeMachine machine = new BasicCoffeeMachine(); // 自己new对象

void drinkCoffee() {

machine.brew();

System.out.println("喝咖啡");

}

}这种写法导致:

- 顾客类与基础咖啡机类强耦合,想替换为高级咖啡机必须修改代码

- 测试困难,无法注入测试专用的模拟对象

- 违反单一职责原则,顾客类不应该关心如何创建咖啡机

依赖注入通过解耦解决了这些问题,它让每个类专注于自己的职责,提高了代码的灵活性和可维护性。

有几种常见方式:

构造函数注入

通过构造方法将依赖对象传递给需要它的类:

java

class Customer {

private CoffeeMachine machine; // 不自己创建

// 通过构造器传入依赖

public Customer(CoffeeMachine machine) {

this.machine = machine;

}

void drinkCoffee() {

machine.brew();

System.out.println("喝咖啡");

}

}

// 使用场景

public static void main(String[] args) {

// 可以灵活选择注入哪种咖啡机

CoffeeMachine luxuryMachine = new LuxuryCoffeeMachine();

// 将依赖注入到顾客对象

Customer customer = new Customer(luxuryMachine);

customer.drinkCoffee();

}创建对象的那一刻,所有必需的依赖就到位了,对象状态完整。适用于依赖不会变化的场景。

构造函数注入的优势:

- 对象创建时依赖就绪,确保完整性

- 依赖关系明确,一目了然

- 适合必需的、不变的依赖

Setter 方法注入

通过 setter 方法在对象创建后动态注入依赖:

java

class Customer {

private CoffeeMachine machine;

// 通过setter方法注入依赖

public void setCoffeeMachine(CoffeeMachine machine) {

this.machine = machine;

}

void drinkCoffee() {

if(machine != null) {

machine.brew();

System.out.println("喝咖啡");

}

}

}

// 使用场景

public static void main(String[] args) {

Customer customer = new Customer();

// 先使用基本咖啡机

customer.setCoffeeMachine(new BasicCoffeeMachine());

customer.drinkCoffee();

// 可随时更换为高级咖啡机

customer.setCoffeeMachine(new LuxuryCoffeeMachine());

customer.drinkCoffee();

}灵活性高,可以在对象创建后动态替换依赖。适用于依赖可能变化的场景。

Setter 注入的优势:

- 支持依赖的动态更换

- 可处理可选依赖

- 适合依赖可能变化的场景

依赖注入让类专注于使用依赖完成任务,而不是创建依赖。

依赖注入作为现代软件开发的重要设计模式,不仅提高了代码质量,也为许多框架(如 Spring)奠定了基础。掌握它让我们能够编写更加灵活、可维护的代码。

接口分离原则

接口分离原则(Interface Segregation Principle)是一个重要的设计原则:一个接口应该只包含客户端需要的方法,不应该强迫客户端依赖它不用的方法。

通俗地说:接口应该小而精,专注于一个特定的功能领域,而不是大而全。

比如我们定义一个事件监听的接口:

java

public interface EventListener {

void onClick(); // 处理用户鼠标点击

void onKeyDown(String key); // 处理用户按下键盘

void onChange(); // 监控用户输入内容变化

}问题来了:如果一个类只需要处理鼠标点击,但不关心键盘和输入变化,使用这个接口就必须实现所有方法:

java

public class PackageEventListener implements EventListener {

@Override

public void onClick() {

System.out.println("展开包中的文件");

}

@Override

public void onKeyDown(String key) {

// 空实现,浪费代码

}

@Override

public void onChange() {

// 空实现,浪费代码

}

}遵循接口分离原则,应该将接口拆分:

java

public interface MouseEventListener {

void onClick();

}

public interface KeyEventListener {

void onKeyDown(String key);

}

public interface InputChangeListener {

void onChange();

}这样,类就可以只实现它需要的接口:

java

public class PackageEventListener implements MouseEventListener {

@Override

public void onClick() {

System.out.println("展开包中的文件");

}

}多接口实现

Java 中一个类可以同时实现多个接口,这是 Java 实现"多继承"的方式:

java

public class FileExplorer implements MouseEventListener, KeyEventListener {

@Override

public void onClick() {

System.out.println("选中文件");

}

@Override

public void onKeyDown(String key) {

if ("Delete".equals(key)) {

System.out.println("删除文件");

}

}

}接口也可以继承其他接口,甚至可以多继承:

java

public interface FullEventListener extends MouseEventListener, KeyEventListener, InputChangeListener {

// 可以添加新的方法

void onDoubleClick();

}番外-接口的特性演进

随着 Java 的发展,接口的功能逐渐增强,打破了"只能有方法声明"的传统限制:

常量:接口中可以定义常量(默认是

public static final)javapublic interface MathConstants { double PI = 3.14159265354979323846; // 等价于public static final double PI }静态方法:Java 8 开始,接口可以有静态方法实现

javapublic interface Shape { double PI = 3.14159265354979323846; static double calculateCircumference(double radius) { return 2 * PI * radius; } }默认方法:Java 8 开始,接口可以提供默认实现

javapublic interface Greetable { default void greet() { System.out.println("Hello!"); } void greetBy(String name); // 仍需子类实现 }

这些新特性使接口更加灵活,但也模糊了接口和抽象类的界限。在实际应用中,还是应该遵循"接口定义协议,抽象类提供部分实现"的原则。

内部类

内部类就是定义在另一个类内部的类。就像人体内有心脏,电脑里有 CPU,当一个类包含另一个完整的组件,且这个组件不需要单独设计时,就可以使用内部类。

java

public class Computer {

// 电脑类中包含CPU这个完整的组件

public class CPU {

// CPU的属性和方法

}

}Java 中的内部类主要有四种类型:

- 成员内部类:定义在类中方法外的内部类

- 静态内部类:使用 static 修饰的内部类

- 局部内部类:定义在方法中的内部类

- 匿名内部类:没有名字的内部类(重点)

成员内部类

成员内部类就像类的一个普通成员,类似于成员变量或成员方法。它没有 static 修饰,属于外部类的对象。

创建成员内部类对象

创建成员内部类对象的语法有些特别:

java

// 语法:外部类名.内部类名 对象名 = new 外部类名().new 内部类名();

Outer.Inner in = new Outer().new Inner();一个简单的例子:

java

// 外部类

public class Outer {

// 成员内部类

public class Inner {

private String name;

public void show() {

System.out.println("内部类方法执行");

}

}

}使用内部类:

java

public static void main(String[] args) {

// 创建内部类对象

Outer.Inner in = new Outer().new Inner();

in.show();

}成员内部类的访问特点

成员内部类最大的特点是:可以直接访问外部类的所有成员,包括私有成员。

java

public class People {

private int heartBeat = 110; // 外部类的私有成员

// 成员内部类

public class Heart {

private int heartBeat = 95; // 内部类的成员

public void show() {

int heartBeat = 80; // 局部变量

System.out.println(heartBeat); // 访问局部变量:80

System.out.println(this.heartBeat); // 访问内部类成员:95

System.out.println(People.this.heartBeat); // 访问外部类成员:110

}

}

}使用这个例子:

java

public static void main(String[] args) {

People.Heart heart = new People().new Heart();

heart.show();

}成员内部类的特点总结:

- 可以直接访问外部类的所有成员(包括私有成员)

- 可以使用

外部类名.this获取外部类对象引用 - 必须先创建外部类对象,才能创建内部类对象

成员内部类就像是外部类的一个特殊成员,它能够无障碍地访问外部类的所有内容,同时又能像一个独立的类一样定义自己的成员。

静态内部类

在类里面用 static 修饰的内部类。它和普通的成员内部类不一样,属于外部类本身,不是外部类的某个对象。

有时候,内部类的功能其实和外部类对象没啥关系,只是逻辑上归在一起。用 static 修饰后,这个内部类就不再依赖外部类对象了,节省内存,也更清晰。

java

public class Outer {

static String schoolName = "清华大学";

int height = 180;

// 静态内部类

public static class Inner {

public void show() {

// 1. 可以直接访问外部类的静态成员

System.out.println(schoolName);

// 2. 不能直接访问外部类的实例成员

// System.out.println(height); // 错误

}

}

}静态内部类的对象创建,不需要外部类对象,直接用"外部类名.内部类名":

java

Outer.Inner in = new Outer.Inner();

in.show();如果真的要访问外部类的实例成员,也不是不行,只是要先 new 外部类对象:

java

public void show() {

Outer o = new Outer();

System.out.println(o.height);

}局部内部类

定义在方法、代码块、构造器等局部范围里的类。作用域只在当前代码块内,出了这个范围就没法用了。

有时候,只是想在某个方法里临时用一下小工具类,没必要让它暴露在整个类里。

java

public void doSomething() {

// 局部内部类

class Helper {

public void help() {

System.out.println("帮忙中...");

}

}

Helper h = new Helper();

h.help();

}注意:只能在当前方法里用,出了方法就没法访问了。

实际开发中用得不多,更多是为了代码结构的局部封装。如果经常用,可能要考虑是不是设计有问题。

匿名内部类(重点)

匿名内部类其实就是"没有名字的内部类",本质上是一个临时用一次的小类,通常用来快速创建某个接口或抽象类的子类对象,而且只用一次就扔,不需要专门起名字。

举个例子,假设有个接口:

java

public interface Swimming {

void swim();

}平时我们要用它,得先写个实现类:

java

public class Student implements Swimming {

@Override

public void swim() {

System.out.println("学生游泳");

}

}然后 new 出来用:

java

Swimming s = new Student();

s.swim();但如果只是临时用一下,写个类太麻烦,这时候就可以用匿名内部类:

java

Swimming s = new Swimming() {

@Override

public void swim() {

System.out.println("学生贼溜~~~");

}

};

s.swim(); // 输出:学生贼溜~~~你会发现,new Swimming() { ... } 这段代码,直接在 new 的时候就把类的内容写出来了,省略了类名,也不用单独写类文件。

匿名内部类的本质

- 它其实就是"临时写了一个子类",并且立刻 new 出一个对象。

- 你没给它起名字,Java 会自动帮你生成一个"当前类名$编号"的名字(比如 Test2$1)。

- 只能用一次,不能复用。

匿名内部类的常见用法

最常见的场景,就是把它当作参数传给方法,比如:

java

public static void go(Swimming s) {

System.out.println("开始...");

s.swim();

System.out.println("结束...");

}用匿名内部类传参:

java

go(new Swimming() {

@Override

public void swim() {

System.out.println("老师贼慢~~~");

}

});输出:

开始...

老师贼慢~~~

结束...- 匿名内部类只能用来继承一个类或实现一个接口,而且只能用一次。

- 里面可以重写父类/接口的方法,直接写方法体。

- 常用于回调、事件监听、临时实现某个功能。

枚举

枚举(enum)其实就是一种特殊的类,用来表示一组有限且固定的常量。比如星期、月份、操作类型等。

以前我们经常用一堆 public static final int 常量来表示状态,比如:

java

public class Constant {

public static final int DOWN = 1;

public static final int UP = 2;

public static final int HALF_UP = 3;

public static final int DELETE_LEFT = 4;

}这样写虽然能用,但有两个问题:

- 参数值不受约束,随便传个 5、6 也能进来,容易出错

- 可读性一般,维护起来麻烦

用枚举就很优雅了,直接把所有可能的取值都列出来:

java

public enum RoundingMode {

DOWN, UP, HALF_UP, DELETE_LEFT;

}每个名称其实就是一个常量对象,类型就是 RoundingMode。

比如我们要写一个方法,支持不同的取整方式:

java

public static double handleData(double number, RoundingMode mode) {

switch (mode) {

case DOWN:

return Math.floor(number);

case UP:

return Math.ceil(number);

case HALF_UP:

return Math.round(number);

case DELETE_LEFT:

return (int) number;

default:

throw new IllegalArgumentException("未知取整方式");

}

}调用的时候,参数只能是枚举里的四种,写错编译器直接报错:

java

System.out.println(handleData(3.9991, RoundingMode.DOWN)); // 3.0

System.out.println(handleData(5.9991, RoundingMode.HALF_UP)); // 6.0枚举的本质和特点

java

public enum RoundingMode {

DOWN, UP, HALF_UP, DELETE_LEFT;

}其实 Java 编译器在背后会帮你生成一堆"看不见的"源代码。大致等价于下面这样(省略了部分细节,但核心结构是这样的):

java

public final class RoundingMode extends java.lang.Enum<RoundingMode> {

// 1. 四个 public static final 的对象,分别代表每个枚举值

public static final RoundingMode DOWN = new RoundingMode("DOWN", 0);

public static final RoundingMode UP = new RoundingMode("UP", 1);

public static final RoundingMode HALF_UP = new RoundingMode("HALF_UP", 2);

public static final RoundingMode DELETE_LEFT = new RoundingMode("DELETE_LEFT", 3);

// 2. 用于存放所有枚举值的数组

private static final RoundingMode[] VALUES = {DOWN, UP, HALF_UP, DELETE_LEFT};

// 3. 构造器是私有的,外部不能 new

private RoundingMode(String name, int ordinal) {

super(name, ordinal);

}

// 4. 返回所有枚举值

public static RoundingMode[] values() {

return VALUES.clone();

}

// 5. 通过名字查找枚举对象

public static RoundingMode valueOf(String name) {

for (RoundingMode mode : VALUES) {

if (mode.name().equals(name)) {

return mode;

}

}

throw new IllegalArgumentException("No enum constant: " + name);

}

}values()方法返回所有枚举对象的数组。valueOf(String)可以通过名字查找对应的枚举对象。

每个枚举值(DOWN、UP、HALF_UP、DELETE_LEFT)其实就是 public static final 的对象,系统帮你 new 好了。

构造器是私有的,外部 new 不出来。

这个类还自动继承了 java.lang.Enum,所以有很多和枚举相关的内置方法,比如 name()、ordinal() 等。

泛型

泛型(Generic)就是在定义类、接口、方法时,不直接指定某种具体类型,而是用一个"类型变量"来占位,等到用的时候再指定具体类型。

泛型的最大作用,就是让编译器帮我们检查类型安全,避免强制类型转换带来的麻烦和隐患。比如:

java

ArrayList<String> list = new ArrayList<>();

list.add("张三");

// list.add(123); // 编译报错,类型不对有了泛型,类型不对直接编译不过,安全又省心。

泛型类

定义格式:

java

public class MyArrayList<E> {

public boolean add(E e) { ... }

public boolean remove(E e) { ... }

}用法:

java

MyArrayList<String> list = new MyArrayList<>();

list.add("张无忌");

list.add("赵敏");

list.remove("张无忌");E代表"Element",你也可以用T(Type)、K(Key)、V(Value)等。- 泛型类的本质,就是把类型当作参数传进来,等用的时候再确定。

泛型接口

定义格式:

java

public interface DataService<T> {

void save(T data);

}实现时可以指定类型:

java

public class StringService implements DataService<String> {

public void save(String data) { ... }

}泛型方法

有时候,方法本身也可以很通用,这时可以单独给方法加泛型:

java

public static <T> void print(T t) {

System.out.println(t);

}用法:

java

print("hello");

print(123);通配符

有时候我们希望"泛型类型不确定",这时可以用 ? 作为通配符:

java

public void printList(List<?> list) {

for (Object obj : list) {

System.out.println(obj);

}

}泛型的上下限

? extends Car:只能接收 Car 或 Car 的子类(常用)? super Car:只能接收 Car 或 Car 的父类

例子:

java

List<? extends Number> list1; // 只能放 Number 及其子类

List<? super Integer> list2; // 只能放 Integer 及其父类- 泛型只在编译阶段有效,编译后 class 文件里就没有泛型信息了(这叫"泛型擦除")。

- 泛型不能直接用基本数据类型(如 int、double),只能用引用类型(如 Integer、Double)。

评论