深浅模式

集合

集合是一种用来存储数据的容器,和数组类似,但比数组更灵活——集合的容量是可变的,能动态增删元素,因而在实际开发中使用频率极高。

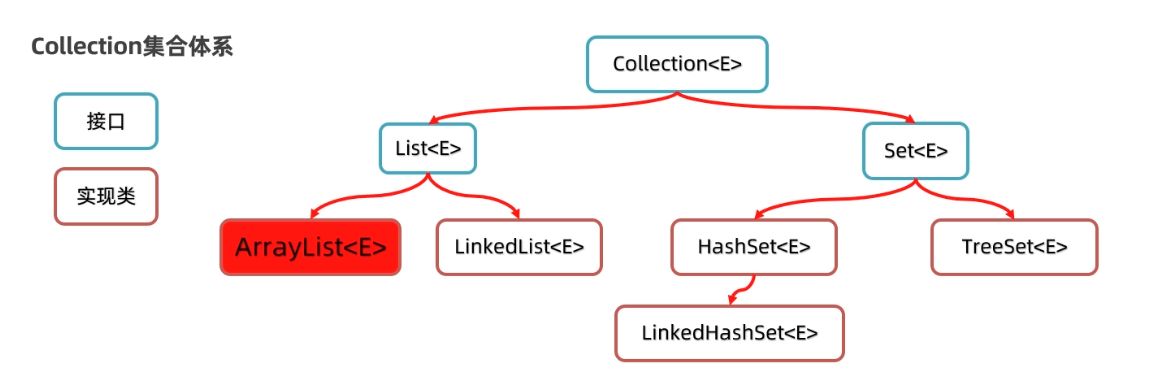

为了满足不同的业务场景,Java 将集合划分为两大体系:

- Collection:单列集合,每个元素只有一个值。

- Map:双列集合,每个元素由一对键值对组成。

单列集合 Collection

Collection 是一个接口,用于定义“集合”的基本行为。它本身不能直接使用,但它下面派生出了两个核心子接口:

- List:有序、可重复、支持索引

- Set:无序、不重复、不支持索引

这两个接口也不是直接使用的重点,真正落地还得看它们的实现类:

List 系列

ArrayList:基于数组,查询快,增删慢,适合查多改少。LinkedList:基于链表,查询慢,增删快,适合频繁插入删除。

它们都保证元素有序、可重复、支持索引,但底层结构不同,性能也有区别,后续再详细分析。

Set 系列

HashSet:元素无序、不可重复,通过哈希表去重。LinkedHashSet:在HashSet基础上,保留了插入顺序。TreeSet:元素按自然顺序或指定规则自动排序,同样不可重复。

实际开发中,常用的集合主要还是 ArrayList 和 HashSet,其他集合根据具体需求使用。

常用方法

在 Java 的集合体系中,Collection 是所有单列集合(如 List、Set)的顶级接口,它定义了一批最基础的“增删查改”操作,掌握这些方法,就等于掌握了集合的基本使用套路。

下面按功能分类,逐一演示每个常用方法的使用方式。

add 增

add(E e) 方法用于向集合中添加一个元素。大多数集合类型都支持添加重复元素(如 List),而像 Set 则会自动去重。

java

Collection<String> wolves = new ArrayList<>();

wolves.add("灰影");

wolves.add("血牙");

wolves.add("灰影"); // 可以重复添加

System.out.println(wolves); // [灰影, 血牙, 灰影]remove 删

remove(Object o) 方法用于删除集合中首次出现的指定元素。

java

wolves.remove("灰影"); // 只会删除第一个灰影

System.out.println(wolves); // [血牙, 灰影]注意,remove 不是删除所有相同元素,只删第一个。要删除全部,可以搭配循环或 removeIf。

contains 是否包含

contains(Object o) 用于判断集合中是否存在某个元素,相当于“查”操作。

java

System.out.println(wolves.contains("血牙")); // true

System.out.println(wolves.contains("银狼")); // falsesize() 获取大小

返回当前集合中元素的数量。

java

System.out.println(wolves.size()); // 2isEmpty() 是否为空

用于判断集合当前是否为空,常用于逻辑判断、避免空操作。

java

System.out.println(wolves.isEmpty()); // false

wolves.clear();

System.out.println(wolves.isEmpty()); // trueclear() 清空集合

clear() 方法会直接清除集合中所有元素,不是逐个删,是一口气清干净。

java

wolves.add("苍狼");

wolves.add("影牙");

System.out.println(wolves); // [苍狼, 影牙]

wolves.clear();

System.out.println(wolves); // []toArray() 集合转数组

有时候我们要把集合传递给只接受数组的方法,那就得使用 toArray()。它有两个常用版本:

- 返回

Object[]数组(基础版)

java

Collection<String> names = new ArrayList<>();

names.add("云牙");

names.add("雪踪");

Object[] arr = names.toArray();

System.out.println(Arrays.toString(arr)); // [云牙, 雪踪]这返回的是一个 Object[] 类型的数组,需要注意类型转换。

- 转成指定类型数组(推荐方式)

Java 8 引入的方法引用,可以精确指定目标数组类型:

java

String[] arr2 = names.toArray(String[]::new);

System.out.println(Arrays.toString(arr2)); // [云牙, 雪踪]这种方式更安全,避免强转风险,也是现代写法推荐使用的形式。

addAll() 合并

有时候我们需要把两个集合的数据合并,就用 addAll(Collection<? extends E> c)。

java

Collection<String> packA = new ArrayList<>();

packA.add("夜哨");

packA.add("影爪");

Collection<String> packB = new ArrayList<>();

packB.add("雾牙");

packB.add("白爪");

packA.addAll(packB);

System.out.println(packA); // [夜哨, 影爪, 雾牙, 白爪]这个操作不会去重,要去重的场景请考虑 Set 类型。

遍历方式

对于容器而言,遍历是最基本、最常见的操作之一。无论你是想查找、统计还是处理数据,都绕不开“把集合里的元素一个个拿出来”。

而在 Collection 体系中,由于大部分集合没有索引(除了 List),所以不能只依赖传统的 for 循环。下面我们从通用的 Iterator 开始,逐步过一遍所有推荐的遍历方式。

Iterator 迭代器

Iterator 是集合体系中专门用于遍历元素的对象。每一个 Collection 类型的集合都可以通过 iterator() 方法获取一个迭代器。

Java 中所有 Collection 子类,都可以通过 .iterator() 方法获取一个迭代器对象。

java

Collection<String> wolves = new ArrayList<>();

wolves.add("苍牙");

wolves.add("夜爪");

wolves.add("雾鬃");

// 获取迭代器对象

Iterator<String> it = wolves.iterator();

// 一个个取(不推荐)

System.out.println(it.next()); // 苍牙

System.out.println(it.next()); // 夜爪

System.out.println(it.next()); // 雾鬃此时如果再 it.next(),就会抛出:

text

java.util.NoSuchElementException这种方式太死板,而且容易抛异常。所以我们需要引入改进版本。

正确方式:

使用 hasNext() + next() 循环遍历

java

Iterator<String> it = list.iterator();

while (it.hasNext()) {

String ele = it.next();

System.out.println(ele);

}hasNext():判断是否还有元素next():获取当前元素,并把迭代器指针移向下一个

看看 ArrayList 内部 Itr 迭代器的简化源码:

java

// ArrayList 内部迭代器 Itr 的关键属性:

int cursor; // 指向下一个要访问的元素索引,默认 0

int lastRet = -1; // 上一次访问的索引,-1 表示未访问hasNext() 源码:

java

public boolean hasNext() {

return cursor != size;

}注意,hasNext() 实际问的是当前游标是否越界,而不是“下一个有没有”,这很关键

next() 源码逻辑:

java

public E next() {

if (cursor >= size) throw new NoSuchElementException();

Object[] data = ArrayList.this.elementData;

int i = cursor;

cursor = i + 1;

return (E) data[lastRet = i];

}cursor初始为 0,每次调用next(),就拿当前位置的数据,然后游标后移。如果越界,就会抛出NoSuchElementException。- 内部使用的是数组访问方式,即使我们没有索引,其实还是“按下标走的”

增强 for 循环

增强 for 是 Java 对迭代器(Iterator)的简化封装,语法更简洁,避免手动处理游标和判断逻辑。它适合只读遍历(不修改、不删除集合元素)场景。

语法格式:

java

for (元素类型 变量名 : 集合对象) {

// 使用变量名操作每个元素

}增强 for 是对迭代器的封装,语法更简单,不需要手动获取迭代器对象。

java

for (String wolf : wolves) {

System.out.println(wolf);

}这段代码背后实际上调用的是迭代器,只不过被语法糖封装掉了。

java

for (Iterator<String> it = list.iterator(); it.hasNext();) {

String name = it.next();

...

}增强 for 只适合读数据,不能用来修改集合,否则会抛出

ConcurrentModificationException。

为什么会抛这个异常?来看下关键机制。

迭代器创建时,会把当时的 modCount 拍个快照保存到 expectedModCount。这个值只在迭代器内部维护,不会自动更新。

java

int expectedModCount = modCount;只要你调用集合的结构性修改方法(增、删、清空、批量增删),它就会变:

java

public boolean add(E e) {

// ... 省略扩容等

elementData[size++] = e;

modCount++; // 任何结构性修改都会 ++

return true;

}迭代器每次调用 next()、hasNext() 等方法时,都会检查:

java

if (modCount != expectedModCount)

throw new ConcurrentModificationException();一旦发现集合的实际修改次数和当初快照不一致,就会立刻抛异常。

这就是所谓的 快速失败(fail-fast) 机制——用来避免在遍历过程中集合结构被外部改动导致的不可预期结果。

Lambda 表达式遍历

从 JDK 8 开始,Collection 接口新增了 forEach 默认方法,配合 Lambda 表达式,让遍历写法更简洁。

java

wolves.forEach(new Consumer<String>() {

@Override

public void accept(String wolf) {

System.out.println(wolf);

}

});Lambda 简化写法:

java

wolves.forEach(wolf -> System.out.println(wolf));方法引用(进一步简化):

java

wolves.forEach(System.out::println);我们并不是自己去遍历集合,而是把“打印逻辑”封装成函数交给系统,由集合内部帮我们去遍历并回调处理逻辑:

java

default void forEach(Consumer<? super T> action) {

for (T t : this) {

action.accept(t);

}

}这就是“别人帮我们一只只把对象送过来,我们只管处理”——遍历的主控权从开发者交到了集合自身。

集合的并发修改异常

在使用 迭代器 遍历集合的同时,如果试图直接对集合进行修改(例如删除元素),就会引发 ConcurrentModificationException 异常。

这个“并发”指的并不是多线程,而是一边遍历集合,一边修改集合结构/增删元素。

异常触发机制

来看 ArrayList 的源码片段。在调用迭代器的 next() 方法时,内部会执行 checkForComodification() 检查集合是否被修改:

java

public E next() {

checkForComodification(); // 核心检查

return (E) elementData[lastRet = cursor++];

}关键方法是这个:

java

final void checkForComodification() {

if (modCount != expectedModCount)

throw new ConcurrentModificationException();

}其中:

modCount是集合本身的修改次数。expectedModCount是迭代器初始化时记录的值。

一旦集合结构发生变化(比如调用了 remove()、clear() 等方法),modCount 就会增加。但如果你是通过集合自身来删除元素,迭代器并不会知道这一变动,于是检测到 modCount != expectedModCount,就直接抛出异常。

例如,集合中的 remove() 实际上内部会修改 modCount:

java

private void fastRemove(Object[] es, int i) {

modCount++; // 每次删除都会修改

final int newSize;

if ((newSize = size - 1) > i)

System.arraycopy(es, i + 1, es, i, newSize - i);

es[size = newSize] = null;

}同样,clear() 也会直接修改 modCount:

java

public void clear() {

modCount++;

final Object[] es = elementData;

for (int to = size, i = size = 0; i < to; i++)

es[i] = null;

}因此,只要你在遍历过程中直接调用这些修改方法,modCount 和 expectedModCount 不一致,异常就会抛出。

迭代器的删除方法

要避免异常,就必须使用迭代器的 remove() 方法,而不是集合本身的删除方法。

java

Iterator<String> it = list.iterator();

while (it.hasNext()) {

String name = it.next();

if (name.contains("枸杞")) {

// list.remove(name); // ❌ 错误,直接操作集合

it.remove(); // ✅ 正确,使用迭代器自身的删除

}

}迭代器的 remove() 方法会同步更新 expectedModCount,也会处理 cursor 的回退,因此不会抛出异常。

这套机制逻辑是清晰而合理的,关键点就是:迭代器负责遍历,就交给它处理删除。

这是最推荐的做法:使用迭代器 + it.remove(),最稳定、最安全。

其他的删除方法

增强 for 循环删除

java

for (String name : list) {

if (name.contains("枸杞")) {

list.remove(name); // ❌ 一定会报错

}

}增强 for 本质上是基于迭代器实现的遍历,但我们拿不到那个迭代器对象,因此也就无法调用 it.remove()。想在循环体内直接删元素,结果就是触发并发修改异常,无法解决。

所以,增强 for 适合只读遍历,不适合删除操作。

Lambda 表达式删除

java

list.forEach(name -> {

if (name.contains("枸杞")) {

list.remove(name); // ❌ 也会报错

}

});Lambda 的底层实现同样是基于迭代器,而且是增强 for 那一套。

看源码:

java

public void forEach(Consumer<? super E> action) {

Objects.requireNonNull(action);

final int expectedModCount = modCount;

final Object[] es = elementData;

final int size = this.size;

for (int i = 0; modCount == expectedModCount && i < size; i++)

action.accept(elementAt(es, i));

if (modCount != expectedModCount)

throw new ConcurrentModificationException();

}如上,只要 modCount 被改动(比如删除了元素),循环终止并抛出异常。

倒序 for 删除(仅限 ArrayList)

如果真的非要边遍历边删,又不想用迭代器,在 ArrayList 这类支持索引的集合中,可以考虑倒序 for:

java

for (int i = list.size() - 1; i >= 0; i--) {

if (list.get(i).contains("枸杞")) {

list.remove(i);

}

}这种方式可以避免元素索引错位的问题。但写起来略显繁琐,而且容易出错。一般不推荐使用,除非你知道自己在做什么。

单列有序 List

List 是 Collection 的子接口,它除了继承单列集合的基本功能(增删查改),还具备“索引”这一特性,可以像数组一样通过位置访问或修改元素。

这使得它在处理有序数据时,比其他集合更灵活。

特有方法

List 的特有方法大多都支持索引操作

add 增

add(int index, E element) 允许在集合中间插入元素,自动后移原位置及其后的所有元素。

java

List<String> wolves = new ArrayList<>();

wolves.add("影牙");

wolves.add("雪爪");

wolves.add("赤瞳");

wolves.add("苍风");

System.out.println(wolves);

// [影牙, 雪爪, 赤瞳, 苍风]现在要新增“夜哨”排在“雪爪”前头:

java

wolves.add(1, "夜哨");

System.out.println(wolves);

// [影牙, 夜哨, 雪爪, 赤瞳, 苍风]位置计算是从 0 开始的,“1” 就是“夜哨”之前。

remove(int index) 删除元素

这种删除方式比 remove(Object o) 更直接——你告诉它第几位,它就动手砍第几位。

java

wolves.remove(2); // 移除“周芷若”

System.out.println(wolves);

// [张无忌, 赵敏, 小昭, 殷素素]如果索引越界,会直接抛出

IndexOutOfBoundsException,所以动态操作前最好用size()判断一下集合长度。

set(int index, E element) 替换元素

如果想要“修改”集合中的某个数据,而不是删除再添加,可以使用 set():

java

wolves.set(2, "黑焰"); // 把“赤瞳”替换成“黑焰”

System.out.println(wolves);

// [影牙, 夜哨, 黑焰, 苍风]这个方法还会返回被替换掉的那个元素,如果你要留个备份,也方便处理。

get(int index) 获取元素

要读取集合中的某一只狼,用 get():

java

String scout = wolves.get(1);

System.out.println(scout); // 夜哨这是 List 最重要的差异点之一——能像数组一样用下标访问元素,而不像 Set 那样只能遍历。

明白,我们继续保持风格一致:用狼群的例子贯穿、逻辑清晰、语言简洁流畅但不啰嗦、代码块穿插解释。以下是你要的「遍历方式」笔记整理版:

遍历方式

List 因为有“索引”,所以比 Set 多了一种遍历方式,下面我们从最传统的方式讲起。

普通 for 循环

这是最基础的方式,可以访问索引,适合需要知道位置或修改某一项的场景。

java

List<String> wolves = new ArrayList<>();

wolves.add("影牙");

wolves.add("夜哨");

wolves.add("赤瞳");

for (int i = 0; i < wolves.size(); i++) {

String name = wolves.get(i);

System.out.println(name);

}

// 输出:影牙 夜哨 赤瞳优点是你能拿到下标 i,缺点是写法相对繁琐。

迭代器 Iterator

几乎所有的 Collection 类型都支持迭代器,是最“保险”的遍历方式。

java

Iterator<String> it = wolves.iterator();

while (it.hasNext()) {

String wolf = it.next();

System.out.println(wolf);

}

// 输出:影牙 夜哨 赤瞳优点是通用、可安全删除元素,缺点是写起来啰嗦,日常开发中用得较少,更多用于需要手动控制遍历流程的情况。

增强 for-each 循环

语法简洁,代码清爽,是绝大多数业务场景下的首选方式。

java

for (String wolf : wolves) {

System.out.println(wolf);

}

// 输出:影牙 夜哨 赤瞳缺点是你拿不到下标,不能直接修改某一位置的值(但可以整体替换)。

Lambda 表达式

Java 8 之后推荐的新写法,适合需要链式处理、过滤等操作的场景。

java

wolves.forEach(wolf -> System.out.println(wolf));

// 输出:影牙 夜哨 赤瞳语法极简,但不适合复杂流程控制,比如需要 break、continue 的时候就无能为力了。

List 实现类的区别

虽然ArrayList 和 LinkedList用法几乎一模一样(都是 List 的实现类),但底层结构不同、适用场景也完全不同。

开发中,如果没有明确性能瓶颈,优先考虑 ArrayList,因为它使用更广泛,维护简单。除非你确定需要处理大量插入删除操作或有特定结构要求,才建议用 LinkedList。

我们分开来看——

动态数组 ArrayList

ArrayList 的底层,是一块连续存储的动态数组。这一点决定了它的几个核心特性:

- 查询快(尤其是按索引)

数组寻址时,JVM 直接通过地址 + 下标偏移定位:

要第 5 个元素?偏移 4 个单位直接拿,不需要从头数。

所以get(index)是极快的,时间复杂度 O(1)。

数组为什么从 0 开始?

因为第 0 个位置就是数组首地址,不用偏移;

第 n 个元素直接计算 base + n * size,更快,更贴近硬件逻辑。

- 增删慢(尤其是中间位置)

插入、删除时,会出现两种“麻烦”:

- 插入一个元素时,可能要搬动后面的所有元素往后挪;

- 删除一个元素时,也可能要把后面的全部搬过来填空。

java

List<String> wolves = new ArrayList<>();

wolves.add("影牙");

wolves.add("夜哨");

wolves.add("赤瞳");

// 在中间插入,会触发“搬家”操作

wolves.add(1, "白霜");

System.out.println(wolves);

// [影牙, 白霜, 夜哨, 赤瞳]你插进去一个“白霜”,后面的狼都要依次向后挪个位置,谁都嫌烦。

- 容量不足时,会自动扩容(但代价不低)

默认创建的 ArrayList,初始容量是 0:

java

List<String> list = new ArrayList<>();

// 添加第一个元素时,触发扩容:默认变成长度 10 的数组当空间不够时,集合会进行“自动扩容”:

- 一次加一个元素时,空间满了会扩容为原来的 1.5 倍

- 如果你一次性添加多个元素,扩容长度以实际需要为准

这些扩容操作,底层是通过 新建一个更大的数组 + 拷贝旧数据过去 实现的。

java

// 底层源码(只留关键):

private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;

private transient Object[] elementData;所以频繁插入、删除,尤其是数据量大的时候,ArrayList 的性能会急剧下滑。

因此,如果预估到元素数量,可以在初始化时指定初始容量,以减少扩容次数:

java

List<String> list = new ArrayList<>(20);这样能直接分配出足够空间,避免反复拷贝带来的性能消耗。

双向链表 LinkedList

LinkedList 的底层是一种双向链表结构。和 ArrayList 相比,它不依赖连续内存空间,节点之间通过指针连接,独立存在。

每个节点内部维护三部分:

- 上一个节点的地址(

prev) - 当前元素的值(

item) - 下一个节点的地址(

next)

这种结构决定了它与 ArrayList 的根本差异。

- 查询慢(不能跳着查)

因为没有“索引寻址”能力,链表必须一个个节点顺着找:

java

List<String> wolves = new LinkedList<>();

wolves.add("影牙");

wolves.add("夜哨");

wolves.add("赤瞳");

String name = wolves.get(2); // 会从头开始查

System.out.println(name); // 赤瞳无论你要查第几个元素,它都得从头节点开始数(或者从尾节点开始数,取决于离哪边近)。

时间复杂度是 O(n),越往后查,越慢。

- 增删效率高(特别是首尾)

新增或删除元素时,只需要改几个节点的指针,不涉及数组整体的迁移或扩容。

java

wolves.addFirst("银背");

wolves.addLast("裂爪");

System.out.println(wolves);

// [银背, 影牙, 夜哨, 赤瞳, 裂爪]

wolves.removeFirst();

wolves.removeLast();

System.out.println(wolves);

// [影牙, 夜哨, 赤瞳]这对需要频繁首尾操作的场景极其有利,时间复杂度为 O(1)。

特有方法(首尾操作)

LinkedList 相比于普通的 List,多了一些专门用来处理“首尾位置”的方法。这类方法不需要你去计算下标,更适合当链表被用作队列或栈来使用。

addFirst/Last() 插入

这两个方法分别把元素加到链表的最前面或最后面。相比用 add(0, e) 或 add(size, e),这种方式更清晰,也更符合链表的用法习惯。

java

LinkedList<String> wolves = new LinkedList<>();

wolves.add("雪爪");

wolves.addLast("影牙");

wolves.addFirst("夜哨");

System.out.println(wolves);

// [夜哨, 雪爪, 影牙]addFirst把元素插在最前头addLast等同于普通的add(),插在最后

适合用在双端队列、任务调度、栈结构等场景。

getFirst/Last() 查

如果你只是想读取第一个或最后一个元素,而不做修改,用这两个方法最方便。

java

System.out.println(wolves.getFirst()); // 夜哨

System.out.println(wolves.getLast()); // 影牙比用 get(0) 和 get(size - 1) 更直观。

注意:如果链表是空的,这两个方法会抛出

NoSuchElementException。建议先用isEmpty()检查一下。

removeFirst/Last() 删除

这两个方法会移除并返回链表的第一个或最后一个元素。

java

wolves.removeFirst(); // 移除“夜哨”

wolves.removeLast(); // 移除“影牙”

System.out.println(wolves);

// [雪爪]删除的同时还能拿到被移除的元素,如果你还想处理它(比如打印、记录日志等),也方便。

总的来说:

- 这类方法语义更明确,写起来比操作下标更清楚;

- 在用

LinkedList构建“先进先出”或“后进先出”的结构时,会非常常用; - 也能让代码更少出错,逻辑更自然。

LinkedList 模拟数据结构

LinkedList 的结构天然适合模拟两类最常见的数据结构:

- 队列(Queue):先进先出 FIFO

- 栈(Stack):后进先出 FILO

队列

队列(Queue)适合排队处理场景,例如:消息队列、任务调度、打印任务等。

用 LinkedList 来实现非常直接——

- 入队(添加):

addLast() - 出队(取出):

removeFirst()

java

LinkedList<String> queue = new LinkedList<>();

// 狼群排队进入猎场

queue.addLast("灰影");

queue.addLast("刃牙");

queue.addLast("影爪");

// 出队执行任务

System.out.println(queue.removeFirst()); // 灰影

System.out.println(queue.removeFirst()); // 刃牙此结构只处理两端,不关心中间,性能稳定,O(1) 操作。

栈

栈(Stack)适合撤销操作、符号匹配、递归调用记录等逻辑。

Java 虽然有 Stack 类,但其实它早已过时,推荐使用 LinkedList 模拟,更轻便。

- 入栈(压栈):

push()等价于addFirst() - 出栈(弹栈):

pop()等价于removeFirst()

java

LinkedList<String> stack = new LinkedList<>();

// 狼群进入密林执行任务

stack.push("夜牙");

stack.push("沉影");

stack.push("雷蹄");

System.out.println(stack.pop()); // 雷蹄(最后压栈的先出来)

System.out.println(stack.pop()); // 沉影这些方法的底层就是:

java

public void push(E e) {

addFirst(e);

}

public E pop() {

return removeFirst();

}开发中,如果没有明确性能瓶颈,优先考虑 ArrayList,因为它使用更广泛,维护简单。除非你确定需要处理大量插入删除操作或有特定结构要求,才建议用 LinkedList。

手写 LinkedList(单链表)

如果说 ArrayList 是一块连续的地基,那 LinkedList 更像是一条一节节拼接起来的链。我们先实现一个单向链表,也就是每个节点只知道下一个节点。

- 定义节点类

Node

链表的核心是节点,首先需要定义一个内部静态类 Node,用来封装数据和指向下一个节点的引用。

java

public static class Node<E> {

E item; // 当前节点存储的数据

Node<E> next; // 指向下一个节点的引用

public Node(E item, Node<E> next) {

this.item = item;

this.next = next;

}

}item表示当前节点存的数据;next是连接下一个节点的指针。- 每次新增节点时,都会通过构造函数传入数据和下一个节点的引用。

- 定义链表结构

在链表类中,我们维护两个关键变量:

java

private int size = 0;

private Node<E> first; // 头指针,指向链表第一个节点size用来记录当前链表元素个数;first是链表的起点,初始为null。

- 实现方法

我们希望像 List 一样支持 add() 方法,这里我们只考虑尾部添加元素的情况(即 append)。

java

public boolean add(E e) {

Node<E> newNode = new Node<>(e, null); // 创建新节点

if (first == null) {

// 链表为空,直接把新节点设为头

first = newNode;

} else {

// 链表不为空,遍历到最后一个节点

Node<E> temp = first;

while (temp.next != null) {

temp = temp.next;

}

temp.next = newNode; // 将新节点挂在最后一个节点之后

}

size++; // 维护 size

return true;

}- 一定不要直接操作

first指针,否则可能丢失链表起点。 - 所以我们用

temp临时变量去遍历,确保头指针不被破坏。

实现 size() 方法,记录链表当前元素数量:

java

public int size() {

return size;

}这个方法不需要遍历链表,而是直接返回维护的计数变量 size,性能更优。

为了方便查看链表结构,我们重写 toString() 方法,用 StringJoiner 来拼接输出结果:

java

@Override

public String toString() {

StringJoiner sb = new StringJoiner(",", "[", "]");

Node<E> temp = first;

while (temp != null) {

sb.add(String.valueOf(temp.item));

temp = temp.next;

}

return sb.toString();

}输出示例:

java

[狼牙, 雪爪, 赤瞳]- 链表通过节点一节节连接,新增时需遍历到尾部;

- 不要直接修改

first指针,用临时变量遍历; - 手写结构时,养成拆解步骤、维护状态的习惯,比如

size++。

Set

Set 是 Java 中另一种常用的集合类型。它的最大特点是:不重复。

除此之外,Set 还有两个很重要的特性:

- 无序:添加和取出的顺序不一定一致;

- 无索引:不能通过下标访问元素,只能遍历。

常见实现类如下:

| 类型 | 是否唯一 | 是否有序 | 是否可索引 | 特点说明 |

|---|---|---|---|---|

HashSet | ✔ 不重复 | ✖ 无序 | ✖ 无索引 | 最常用,基于哈希表 |

LinkedHashSet | ✔ 不重复 | ✔ 有序 | ✖ 无索引 | 插入顺序可控 |

TreeSet | ✔ 不重复 | ✔ 排序 | ✖ 无索引 | 自动排序,基于红黑树 |

Set 系列基本继承自 Collection 接口,所以它常用的方法都来自 Collection,自己没怎么新增额外功能。

HashSet

HashSet 是 Set 接口最常用的实现类,它完美继承了 Set 的三大特性:

- 不重复

- 无序

- 无索引

这就是一个原汁原味的 Set ——不讲秩序,不讲位置,只讲唯一性。

java

Set<String> wolves = new HashSet<>();

wolves.add("影牙");

wolves.add("影牙");

wolves.add("雪爪");

wolves.add("夜哨");

wolves.add("夜哨");

wolves.add("赤瞳");

wolves.add("小昭");

System.out.println(wolves);

// 输出顺序可能是:[赤瞳, 夜哨, 小昭, 影牙, 雪爪]可以看到:

- 重复元素自动去重

- 元素的输出顺序和添加顺序不一致

元素不重复 ——靠的是哈希值 + equals 判断

在加入元素前,HashSet 会先调用元素的 hashCode() 方法获取哈希值,再根据哈希值决定存储位置。

如果该位置已有元素,会进一步调用 equals() 判断是否“内容相等”,只有不相等才会真正插入。

所以:

- 哈希值一致但 equals 不相等:允许插入(哈希碰撞)

- 哈希值一致且 equals 相等:不插入,判定为重复

元素无序 ——因为哈希算法决定了存储位置

HashSet 不是按添加顺序存储元素的,而是通过哈希值计算出元素存放的数组下标位置。这个过程本身就带有“打乱顺序”的效果。

没有索引 ——底层结构不是连续数组,而是哈希表

因为不是线性结构,所以也就不存在“第几个元素”这个概念,不能用 get(i) 访问。

哈希值(HashCode)

要理解 HashSet 怎么做到这些事的,就得先聊聊它的底层:哈希表。

哈希值是一个 int 类型的整数,用来快速判断两个对象是否“可能相等”。Java 中,每个对象都默认有一个哈希值,它来自 Object 类的 hashCode() 方法:

java

public int hashCode()哈希值的特点如下:

- 同一个对象,多次调用

hashCode()值相同; - 不同对象,哈希值大概率不同,但也可能相同(叫哈希碰撞)。

因为 int 只有 32 位,最多也就 42 亿多个可能值,肯定有不同对象“撞号”的情况,这叫哈希碰撞。因此,HashSet 判重时要先比哈希值,再用 equals() 进一步确认。

底层实现

JDK 8 之前的数组加链表

HashSet 的底层其实是一个 HashMap,只不过只用了键(key),值固定为一个常量对象。

构造时,会初始化一个默认长度为 16 的数组,称为哈希桶,这个“桶”就是用来装元素的空间。

默认负载因子是 0.75,它的含义是:当填满了数组容量的 75% 时就进行扩容(即数组翻倍)。比如默认初始容量是 16,当放入了第 13 个元素时就会触发扩容。

添加元素时的流程如下:

调用元素的

hashCode(),计算哈希值用位运算

hash & (length - 1)来确定数据存放的位置(效果等同于“哈希值对数组长度取模”,但效率更高)(你理解没错,底层确实是使用位运算替代求模,原理就是快速将哈希值压缩到数组范围内)

如果该位置为

null,直接插入如果已有元素,则比较

equals()是否相等- 相等:不插入(视为重复)

- 不相等:挂在该位置形成“链表”

JDK 8 之后引入红黑树的优化

如果某个桶的链表长度太长,会影响性能。于是 Java 当链表长度超过 8 且数组容量 >= 64,会把链表转成 红黑树 来提升查询性能。

红黑树的结构主要是:小的往左、大的往右,能显著减少查找时间。

优点:

- 增删查快,平均时间复杂度接近 O(1);

- 插入判断效率高,适合去重、快速查找。

缺点:

- 无序,结果顺序不可预测;

- 不适合需要精确控制顺序或索引的场景。

总之 HashSet 是一个去重神器,底层基于哈希表,用来快速判断元素是否存在,非常适合处理集合关系、去重判断等场景。

但如果想要顺序一致、元素排序,LinkedHashSet或者TreeSet会更合适。

去重机制

在计算机里,人类早就有“快速查找”的灵感来源——字典。

如果按页码或拼音顺序存储,查找效率会比一页页翻快得多。HashSet 就是基于类似的思想,用哈希表来快速存储和查找元素。

但在开发中,我们不仅仅会存储简单数据类型,还会处理对象。

那么问题来了:HashSet 能不能去重对象?

我们创建一个 Wolf 类,表示一只狼,包括名字、性别和爱好:

java

import java.util.HashSet;

import java.util.Objects;

import java.util.Set;

public class HashSetWolfTest {

public static void main(String[] args) {

Set<Wolf> pack = new HashSet<>(); // 无序、不重复、无索引

Wolf w1 = new Wolf("银牙", '公', "守护领地");

Wolf w2 = new Wolf("黑风", '公', "追逐猎物");

Wolf w3 = new Wolf("月影", '母', "在月光下嚎叫");

Wolf w4 = new Wolf("月影", '母', "在月光下嚎叫"); // 内容相同

pack.add(w1);

pack.add(w2);

pack.add(w3);

pack.add(w4);

System.out.println(pack);

}

}

class Wolf {

String name;

char sex;

String hobby;

public Wolf(String name, char sex, String hobby) {

this.name = name;

this.sex = sex;

this.hobby = hobby;

}

}运行结果:集合中依然会出现两只相同的“月影”。

原因很简单:HashSet 判断是否重复,首先比哈希值,再比 equals。

而我们没有重写 hashCode() 和 equals(),所以即使属性完全相同,两个对象的哈希值也不同,被当成了不同元素。

重写 hashCode() 和 equals()

要让内容相同的对象被认为是同一个,就需要同时重写 equals() 和 hashCode()。

java

@Override

public boolean equals(Object o) {

if (this == o) return true; // 比较地址值,确认是否为同一对象

if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false; // 确保类型相同可比

Wolf wolf = (Wolf) o;

return sex == wolf.sex &&

Objects.equals(name, wolf.name) &&

Objects.equals(hobby, wolf.hobby);

}

@Override

public int hashCode() {

return Objects.hash(name, sex, hobby);

}- 只重写

equals():哈希值不同,直接进了不同桶,不会触发equals()比较。 - 只重写

hashCode():哈希值相同会进同一桶,但equals()认为不相等,依然会插入。 - 两个都重写:哈希值相同进入同一桶,然后

equals()确认内容相同,直接拒绝插入,从而实现去重。

LinkedHashSet

LinkedHashSet 是 HashSet 的“有序版本”:

- 有序:按插入顺序迭代元素

- 不重复

- 无索引

源码片段:

java

// 双链表头(最早插入的)

transient LinkedHashMap.Entry<K,V> head;

// 双链表尾(最近插入的)

transient LinkedHashMap.Entry<K,V> tail;

static class Entry<K,V> extends HashMap.Node<K,V> {

Entry<K,V> before, after; // 前驱、后继

Entry(int hash, K key, V value, Node<K,V> next) {

super(hash, key, value, next);

}

}可见,Entry 继承了 HashMap.Node,并增加了 before 和 after,用于维护插入顺序的双向链表指针。

LinkedHashSet 的底层还是用的 哈希表,所以它具备 HashSet 的大部分特性(比如插入、查找效率高、不重复、无索引等)。

那为什么能“有顺序”呢?

关键点在于:它在哈希表的基础上,又加了一条链 —— 双向链表,用来记录每个元素插入的先后顺序。

也就是说,每个元素除了放在哈希桶(数组)中,还额外维护了一个前驱和后继指针,形成一条“逻辑顺序链”。

- 哈希表:保证增删查效率(接近 O(1))

- 双向链表:维护插入顺序

树结构

TreeSet 底层是红黑树,而红黑树就是一种特殊的二叉树。所以咱们必须先把树和二叉树搞个大概清楚——不需要全懂,但得知道基本长啥样、为啥要它。

树与二叉树

树是一种非线性的数据结构,特点是:一对多、层级分明、没有环。

而我们最常接触的是二叉树 —— 也就是:每个节点最多只有两个子节点,这两个子节点分别叫“左子节点”和“右子节点”。

每个节点通常包含以下几个信息:

- 父节点的地址(实际编程中不常直接用)

- 当前节点的值

- 左子节点的引用

- 右子节点的引用

以下是一些概念扫一眼就行:

- 度:一个节点拥有的子节点数量,二叉树中每个节点度都 ≤ 2

- 树的高度:从根节点到底部最长路径的层数

- 根节点:树的最顶层节点

- 子节点 / 子树:某个节点下的分支,往左是“左子树”,往右是“右子树”

这些名词主要是用于描述结构,并不直接影响编程实现。

二叉查找树

我们关心的不是“树”本身,而是它能干嘛。二叉查找树(Binary Search Tree / BST)的核心目的就是:让查找变快。

它的核心规则:

- 小的往左放

- 大的往右放

- 一样的不放(Java 的 TreeSet 就是这样)

所以一旦插入了一个数据,它的相对位置就确定了,后续查找可以利用这个规则快速定位。

需要注意

TreeSet和TreeMap本身就是有序 + 去重的集合。

插入时会通过比较器(Comparable 或 Comparator)判断两个元素是否“相等”。如果结果是相等的,就不再插入。查找树的结构本身也要求每个节点唯一,不然会破坏规则。

查找快的关键:

它可以用“折半”的方式查数据(像二分查找一样)!

比如你找某个值,每次都能排除一半区域,查找效率就是 O(log n),很快。

- 查找树的最大问题:容易“歪”

比如你依次插入这组有序数据:

text

7 → 10 → 11 → 12 → 13按照“小的左,大的右”的规则,插出来的树是这样的:

7

\

10

\

11

\

12

\

13这不就变成一条斜着的链表了吗?

这样一来,查找效率就退化成 O(n),跟用 ArrayList 查没区别,甚至还更慢。

平衡二叉树

为了解决“单边树”的问题,**平衡二叉树(Balanced BST)**被提了出来。

它的思路是:

在不破坏“小的左,大的右”这个查找规则的前提下,让整棵树尽可能矮一点,左右尽量对称。

操作方式就是“旋转”:左旋 / 右旋。结构上动一动,整体就平衡了。

思路也简单粗暴:

核心操作是:左旋 / 右旋 —— 通过旋转,把结构“扶正”。

比如下面这棵树是平衡的(中心节点是 11):

11

/ \

7 13

/ \

5 15你可以看到,不论是左边子树还是右边子树,高度差不超过 1,这就是“平衡”的定义。

红黑树

红黑树(Red-Black Tree)是一种带平衡机制的二叉查找树。当插入或删除节点导致结构不平衡时,它会通过自己旋转结构 + 改颜色的方式调整回“接近平衡”。

红黑树引入了一个“颜色”标记(红 / 黑),并遵循几条强约束规则:

- 根节点必须是黑色

- 所有叶子节点(null)都看作是黑色

- 红节点不能连着红节点

- 从任一节点到其所有叶子节点的路径,黑节点数量相同

这些规则组合起来,可以控制红黑树的结构在插入/删除时不会严重偏斜,也不会太高。

11B

/ \

7R 13R

/ \ /

5B 9B 12BB 表示黑色节点,R 表示红色节点。

这是一个红黑树满足约束规则的例子。它的存在意义就是:不管插入顺序多混乱,它都会自动保持树结构的平衡性,不用我们手动旋转。

TreeSet 就是基于红黑树实现的集合结构。

它的特点也就来自于红黑树:

- 会自动排序(因为是查找树)

- 查找快(因为是平衡的)

- 不允许重复元素(插入相等的就不放)

树的具体实现不用刻意记,但得知道为什么 TreeSet 插入快、还能排好序——靠的就是它底下这棵会自己长正的红黑树。

TreeSet

TreeSet 是一个无重复、无索引、可排序的集合,默认按照元素的自然顺序(升序)排列。

它底层基于红黑树实现,插入和查找性能都比较稳定,时间复杂度约为 O(log n)。

- 无重复:和其他 Set 一样,不允许重复元素。

- 无索引:不像 List 可以通过下标访问元素。

- 可排序:元素按升序排列(默认)。

TreeSet 的排序规则因元素类型不同而异:

- 数值类型(如

Integer、Double)默认按照数值大小升序排序。 - 字符串类型 默认按 Unicode 编码顺序排序,即首字符的编码顺序。

- 自定义类型 需要自己定义排序规则,否则无法直接存储。

TreeSet 存储自定义对象时,必须指定排序规则,常用的两种方式:

- 方式一:实现

Comparable接口

让自定义类实现 Comparable,重写 compareTo() 方法,指定自身排序规则。

java

public class Girl implements Comparable<Girl> {

private String name;

private int age;

private double height;

// 构造器、省略 getter/setter

@Override

public int compareTo(Girl other) {

return Double.compare(this.height, other.height); // 按身高升序

}

}然后用无参构造器创建 TreeSet:

java

Set<Girl> set = new TreeSet<>();- 方式二:传入

Comparator比较器

通过带参构造器,传入一个比较器对象,指定自定义排序逻辑:

java

Set<Girl> set = new TreeSet<>(new Comparator<Girl>() {

@Override

public int compare(Girl o1, Girl o2) {

// 按身高降序排序

return Double.compare(o2.getHeight(), o1.getHeight());

}

});添加元素:

java

set.add(new Girl("赵敏", 21, 169.5));

set.add(new Girl("刘亦菲", 34, 167.5));

set.add(new Girl("李若彤", 26, 168.5));

set.add(new Girl("章若楠", 19, 171.5));

set.add(new Girl("杨幂", 34, 172.5));

System.out.println(set);结果会按照指定的比较器规则排序,且无重复。

好的,我看到了你的修改和括号备注,让我按照你的要求重新整理这部分:

Collections 工具类

Collections 是一个用来操作集合的工具类,提供了许多实用的静态方法来简化集合操作。

addAll 批量添加

java

public static <T> boolean addAll(Collection<? super T> c, T... elements)可以一次性为集合添加多个元素,比逐个调用 add 方法更高效。

java

List<String> wolves = new ArrayList<>();

Collections.addAll(wolves, "影牙", "夜哨", "雪爪", "赤瞳");

System.out.println(wolves); // [影牙, 夜哨, 雪爪, 赤瞳]可变参数

这里的...就是可变参数,它是一种特殊的形参,定义在方法、构造器的形参列表里,格式是:

Java

数据类型...参数名称可变参数可以不传数据给它;可以传一个或者同时传多个数据给它;也可以传一个数组给它。

它常常用来灵活地接收数据,让方法调用更加便捷。

例如,求任意个整数数据的和。

java

// 可以不传参数

sum();

// 可以传一个参数

sum(10);

// 可以传多个参数

sum(20, 15, 32, 100);

// 可以传一个数组

sum(new int[]{10, 20, 30, 40});可变参数在方法内部本质就是一个数组。

java

public static void sum(int... nums) {

System.out.println("个数:" + nums.length);

System.out.println("内容:" + Arrays.toString(nums));

}Java 的严谨性要求我们注意以下两点:

- 可变参数在形参列表中只能出现一个

- 可变参数必须放到形参列表的最后面

shuffle 打乱顺序

java

public static void shuffle(List<?> list)方法可以随机打乱 List 集合中元素的顺序,底层基于随机数来交换索引位置。

java

Collections.shuffle(wolves);

System.out.println(wolves); // 顺序随机变化注意这个方法只适用于 List 集合,因为 Set 的顺序是计算出来的,无法打乱。

sort 排序

Java

public static <T> void sort(List<T> list)方法可以对 List 集合中的元素进行升序排序。

java

List<Wolf> pack = new ArrayList<>();

pack.add(new Wolf("影牙", 5));

pack.add(new Wolf("夜哨", 3));

pack.add(new Wolf("雪爪", 7));

Collections.sort(pack); // 需要 Wolf 类实现 Comparable 接口

System.out.println(pack);排序规则定义

同样的要让自定义对象能够排序,需要定义比较规则,还是前面就提到过的方法:

方式一:实现 Comparable 接口

让自定义类实现 Comparable 接口,重写 compareTo() 方法:

java

public class Wolf implements Comparable<Wolf> {

private String name;

private int age;

// 构造器、getter/setter 省略

@Override

public int compareTo(Wolf other) {

// 按年龄升序排序

return this.age - other.age;

}

// 返回正数:表示左边大于右边

// 返回负数:表示左边小于右边

// 返回零:表示相等

}方式二:传入 Comparator 比较器

public static <T> void sort(List<T> list, Comparator<? super T> c) 方法可以通过比较器对象指定自定义排序逻辑:

java

Collections.sort(pack, (o1, o2) -> o2.getAge() - o1.getAge()); // 按年龄降序reverse() 反转集合

数组没有内置的 reverse 方法,但在集合体系中,可以借助工具类 Collections 来实现集合的反转。

java

Collections.reverse(List<?> list)它会将集合中的元素顺序完全翻转,常用于需要倒序展示的场景。

java

List<String> wolves = new ArrayList<>();

wolves.add("夜爪");

wolves.add("苍牙");

wolves.add("影牙");

Collections.reverse(wolves);

System.out.println(wolves); // [影牙, 苍牙, 夜爪]注意:Collections.reverse 的参数是 List,而不是数组。如果要反转数组,可以先用 Arrays.asList 包装,再调用 reverse,但仅限对象数组。

手写反转逻辑(数组)

如果面试要求不用 API,就要自己写“首尾交换”的逻辑。

思路:

- 用两个指针,一个指向头(

i),一个指向尾(j)。 - 每次交换

i和j的值,然后i++,j--。 - 循环到两指针相遇为止。

代码:

java

int[] nums = {1, 2, 3, 4, 5};

for (int i = 0, j = nums.length - 1; i < j; i++, j--) {

int tmp = nums[i];

nums[i] = nums[j];

nums[j] = tmp;

}

System.out.println(Arrays.toString(nums)); // [5, 4, 3, 2, 1]分析:

- 时间复杂度 O(n),只需要遍历一半数组就能完成。

- 空间复杂度 O(1),只用了一个临时变量存放交换值。

- 这种写法比“新建数组再倒着赋值”更高效。

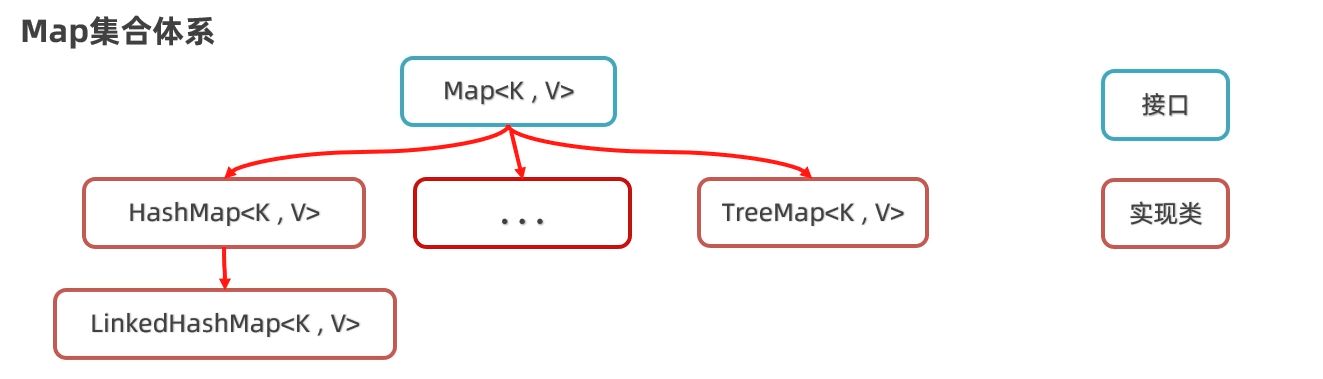

双列集合 Map

Map 集合用来存储"键值对"数据,就像字典一样,通过键就能快速找到对应的值。

Map 的每个元素都是一个键值对,格式是 {key1=value1, key2=value2, ...}。键不能重复,但值可以重复。

就像一个商品编号只能对应一个库存数量,但不同的商品可以有相同的库存。

Map 有三种常用实现,它们的区别主要在于"键"的存储方式:

- HashMap:最常用,无序存储,查找最快

- LinkedHashMap:保持插入顺序,适合需要展示顺序的场景

- TreeMap:按键自动排序,适合需要有序遍历的场景

其实 Set 集合底层就是 Map,只是把值部分去掉了,只要键。

让我们看看 Map 是怎么工作的:

java

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

// 添加键值对

map.put("华为手表", 31);

map.put("iphone15", 1);

map.put("mete60", 10);

// 重复的键会覆盖前面的值

map.put("iphone15", 31); // 现在 iphone15 对应的是 31,不是 1

System.out.println(map);

// 输出:{mete60=10, iphone15=31, 华为手表=31}关键点:

- 值可以重复(多个商品有相同库存)

- 重复的键会覆盖前面的值(就像更新数据一样)

常用方法

Map 接口定义了双列集合的基本操作,所有实现类都能使用这些方法。这些方法主要围绕"键值对"进行操作,理解起来很直观。

put 添加或更新

java

V put(K key, V value)添加键值对到 Map 中。如果键已存在,会覆盖旧值并返回旧值;如果是新键,返回 null。

java

Map<String, Integer> supplies = new HashMap<>();

Integer old = supplies.put("影牙", 5); // 返回 null,因为是新键

old = supplies.put("影牙", 8); // 返回 5,覆盖了旧值

System.out.println(supplies); // {影牙=8}get 按键取值

java

V get(Object key)根据键获取对应的值。如果键不存在,返回 null。

java

Integer count = supplies.get("影牙"); // 8

Integer missing = supplies.get("雪爪"); // null,键不存在remove 按键删除

java

V remove(Object key)删除指定键的键值对,返回被删除的值。如果键不存在,返回 null。

java

Integer removed = supplies.remove("影牙"); // 返回 8

Integer notFound = supplies.remove("雪爪"); // 返回 nullsize 和 isEmpty 大小判断

java

int size()

boolean isEmpty()获取当前键值对的数量,以及判断是否为空。

java

System.out.println(supplies.size()); // 0

System.out.println(supplies.isEmpty()); // truecontainsKey 和 containsValue 存在性判断

java

boolean containsKey(Object key)

boolean containsValue(Object value)判断是否包含指定的键或值。注意:containsValue 需要遍历所有值,性能较差。

java

supplies.put("夜哨", 3);

supplies.put("雪爪", 3);

System.out.println(supplies.containsKey("夜哨")); // true

System.out.println(supplies.containsValue(3)); // true,多个键对应值 3获取视图

所谓 视图,就是“原 Map 的一个窗口”,它不是复制品,修改它会影响原 Map。

java

Set<K> keySet()

Collection<V> values()

Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()- 只关心 键 →

keySet() - 只关心 值 →

values() - 同时要 键和值 →

entrySet()

keySet()

返回 所有键 的集合。

类型是 Set<K>,所以不会有重复键。

java

Set<String> keys = supplies.keySet();

for (String k : keys) {

System.out.println(k);

}values()

返回 所有值 的集合。

类型是 Collection<V>,可能有重复。

java

Collection<Integer> values = supplies.values();

for (Integer v : values) {

System.out.println(v);

}entrySet()

返回 所有键值对 的集合,每个元素是一个 Map.Entry<K,V>。

这是 Map 专属的,效率最高。

java

for (Map.Entry<String, Integer> entry : supplies.entrySet()) {

System.out.println(entry.getKey() + " => " + entry.getValue());

}其实这三个方法就是 从 Map 中“拿不同角度的镜头”。

java

Set<String> names = supplies.keySet(); // [夜哨, 雪爪]

Collection<Integer> counts = supplies.values(); // [3, 3]

Set<Map.Entry<String,Integer>> entries = supplies.entrySet(); // [夜哨=3, 雪爪=3]遍历方式

Map 集合有三种遍历方式,各有特点,选择觉得最顺手的就行。

键找值(最直观)

先获取所有键,再通过键来查找值。这种方式逻辑清晰,容易理解。

java

Map<String, Integer> supplies = new HashMap<>();

supplies.put("影牙", 5);

supplies.put("夜哨", 3);

supplies.put("雪爪", 7);

// 获取所有键,再遍历

Set<String> keys = supplies.keySet();

for (String key : keys) {

Integer value = supplies.get(key);

System.out.println(key + " => " + value);

}用到的 Map 方法:

keySet():获取所有键的集合get(Object key):根据键获取对应的值

键值对(效率最高)

把"键值对"看成一个整体来遍历,一次就能拿到键和值,不需要重复查找。

java

// 获取所有键值对条目

Set<Map.Entry<String, Integer>> entries = supplies.entrySet();

for (Map.Entry<String, Integer> entry : entries) {

String key = entry.getKey();

Integer value = entry.getValue();

System.out.println(key + " => " + value);

}关于 Entry 类型:Map.Entry<K,V> 是 Map 接口下的内部接口,用来封装一个键值对。每个 Entry 对象包含:

getKey():获取键getValue():获取值

这种方式在底层遍历时,把每个键值对封装成 Entry 对象,避免了重复调用 get() 方法。

Lambda(最简洁)

JDK 8 引入的新方式,语法最简洁,适合现代 Java 开发。

java

supplies.forEach((key, value) -> {

System.out.println(key + " => " + value);

});底层原理:forEach 方法内部实际上还是调用了 entrySet(),把每个键值对传给我们的 Lambda 表达式处理。

三种方法本质上是一样的,只是写法不同,选择你最喜欢的就行。

Map 实现类

接下来我们看看 Map 的几个具体实现类,它们和 Set 集合很相似。

HashMap

HashMap 是最常用的 Map 实现,它和 HashSet 的底层原理完全一样,都是基于哈希表实现的。

- 增删改查性能都很好

- 无序、不重复、无索引

- 键依赖

hashCode()和equals()方法保证唯一性

看 HashSet 的源码就能明白:

java

public class HashSet<E> {

private transient HashMap<E, Object> map;

private static final Object PRESENT = new Object();

public HashSet() {

this.map = new HashMap<>(); // 默认容量 16,负载因子 0.75

}

}Set 系列集合的底层就是基于 Map 实现的,只是 Set 集合中的元素只要键数据,不要值数据而已。

同样也是哈希表结构,也具有以下特性:

- JDK 8 之前:数组 + 链表

- JDK 8 开始:数组 + 链表 + 红黑树(当链表长度超过 8 且数组容量 >= 64 时)

如果键存储的是自定义类型对象,可以通过重写这两个方法来保证内容相同的对象被认为是重复的。

LinkedHashMap

LinkedHashMap 在 HashMap 基础上增加了"有序"特性,保持插入顺序。

- 有序(按插入顺序)

- 不重复、无索引

- 适合需要展示顺序的场景

底层数据结构依然是哈希表,同 LinkHashSet 一样,每个键值对元素额外维护了一个双向链表来记录元素顺序。

java

static class Entry<K,V> extends HashMap.Node<K,V> {

Entry<K,V> before, after; // 前驱、后继指针

}

// 维护双向链表的头尾

transient LinkedHashMap.Entry<K,V> head; // 最早插入的

transient LinkedHashMap.Entry<K,V> tail; // 最近插入的TreeMap

TreeMap 是一个按键自动排序的 Map 实现。

- 不重复、无索引

- 可排序(按键的大小默认升序排序,只能对键排序)

TreeMap 和 TreeSet 的底层原理完全一样,都是基于红黑树实现的排序。

java

public TreeSet() {

this(new TreeMap<>()); // TreeSet 内部就是 TreeMap

}TreeMap 同样支持这两种方式来指定排序规则:

方式一:实现 Comparable 接口

让类实现 Comparable 接口,重写比较规则。

方式二:传入 Comparator 比较器

通过有参构造器,支持创建 Comparator 比较器对象来指定比较规则。

这就是 Map 的三个主要实现类。它们各有特点,选择时主要考虑:

- 需要无序且性能好 → HashMap

- 需要保持插入顺序 → LinkedHashMap

- 需要按键排序 → TreeMap

评论